2025-09-05 コメント投稿する ▼

石破首相「居座り批判」に対抗で衆院解散検討 泥舟政権化と死に体政権の危機

石破首相は周辺に対し「やりたくはないが、総裁選になるくらいなら解散する」と語ったとされる。 石破首相が臨時総裁選を避けるため解散に踏み切れば、党内の権力闘争が表面化するのは必至だ。 政権の延命よりも内部対立の処理に解散権を利用する姿は、政党・政権としてすでに「死に体」に近いのではないかとの見方も広がっている。

石破首相、衆院解散を視野に

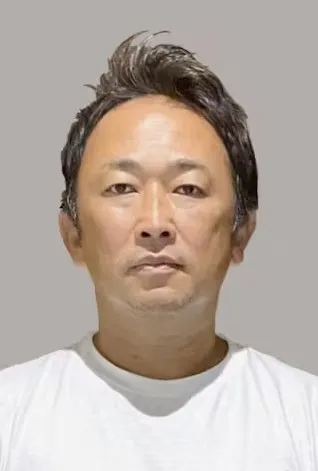

自民党内で臨時総裁選を求める動きが加速する中、石破茂首相(党総裁)が「居座り」批判に対抗する手段として衆議院解散を本格的に検討し始めたことが分かった。ただし、解散に踏み切るには閣僚や連立政党の反発など、複数の高いハードルが存在する。

石破首相は周辺に対し「やりたくはないが、総裁選になるくらいなら解散する」と語ったとされる。解散権は首相の専権事項とされ、憲法7条に基づき内閣の助言と承認を経て天皇が詔書を公布する。しかし、解散は全議員の任期を強制的に失わせ、政治空白を生むため、政府・与党内から慎重論が噴出している。

解散の歴史と手続き

歴代政権では、解散は首相の政局判断により行われてきた。1986年の中曽根康弘首相による衆参同日選や、2005年の小泉純一郎首相による郵政解散などが代表例である。小泉氏は農相が解散に反対した際、その場で罷免し自ら兼務する強硬手段を取った。

学説上は国会閉会中でも解散可能とされており、1986年には本会議が開けず議長が応接室で詔書を読み上げる異例の手続きが行われた。今回も石破首相が同様の判断を下す可能性は否定できないが、閣僚署名が必要である以上、内部の結束を欠けば政権基盤は大きく揺らぐことになる。

党内対立と「泥舟政権」批判

石破首相が臨時総裁選を避けるため解散に踏み切れば、党内の権力闘争が表面化するのは必至だ。派閥の政治資金問題に揺れる議員や、総裁選前倒しを求めた議員を公認せず、対立候補を立てる案も取り沙汰されるが、短期間で刺客候補を準備するのは現実的には難しい。

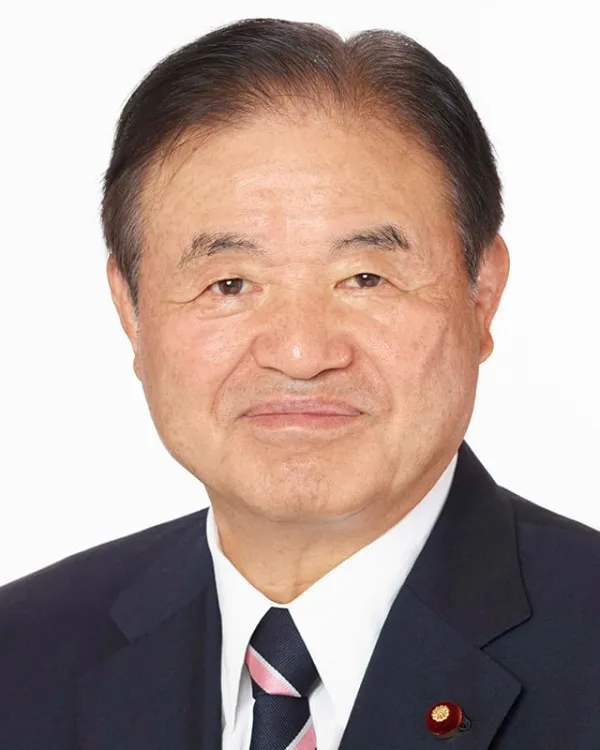

連立を組む公明党は早期解散に否定的で、連立内の軋轢は避けられない。すでに「泥舟政権」との批判も囁かれ始めており、解散は逆に政権を追い詰めるリスクを抱える。伊吹文明・元衆院議長はSNSで「政党内の抗争での解散等は前代未聞で、国会の権威のためにも暴言・妄言は慎むべきだ」と苦言を呈しており、党内外からの反発は強い。

さらに問題なのは、野党を相手取った解散総選挙ではなく、身内である自民党議員を牽制するために解散を持ち出している点だ。政権の延命よりも内部対立の処理に解散権を利用する姿は、政党・政権としてすでに「死に体」に近いのではないかとの見方も広がっている。

解散権行使の是非と国民の視線

SNS上でも石破首相の解散検討に対し厳しい声が相次いでいる。

「政権延命のための解散なら国民を愚弄している」

「居座り批判をかわすために解散するのは本末転倒だ」

「泥舟政権内の争いで解散を使うのは許されない」

「政治資金不記載問題を隠すための解散に見える」

「国民生活より党内抗争を優先するのは理解できない」

有権者にとって、解散は政権の正統性を問う機会であると同時に、国会運営の停滞や経済政策の遅延を招くリスクでもある。石破首相が掲げる「国民生活第一」の理念と、党内抗争のために解散を検討する姿勢との乖離は、政権への信頼をさらに揺るがしかねない。

衆院解散は総理大臣にのみ与えられた「伝家の宝刀」とされるが、それを党内抗争の延命策として抜くのか、国民の審判に誠実に委ねるのか。石破政権の存続を左右する重大な選択の時が迫っている。