2025-08-26 コメント投稿する ▼

走行距離課税は「減税のための増税」 国民の民意を無視する自民党を批判

浮上しているのが「走行距離課税」だ。 しかし、参院選で示された国民の民意は「減税」であり、「減税のための増税」ではない。 走行距離課税は所得の低い地方の生活者に「走った分だけ課税」という形で重い負担を強いることになる。 走行距離課税は単なる新税創設ではなく、「減税」を掲げながら「増税」にすり替える政治の典型例だ。

走行距離課税導入へ本格議論、民意を踏みにじる「減税のための増税」

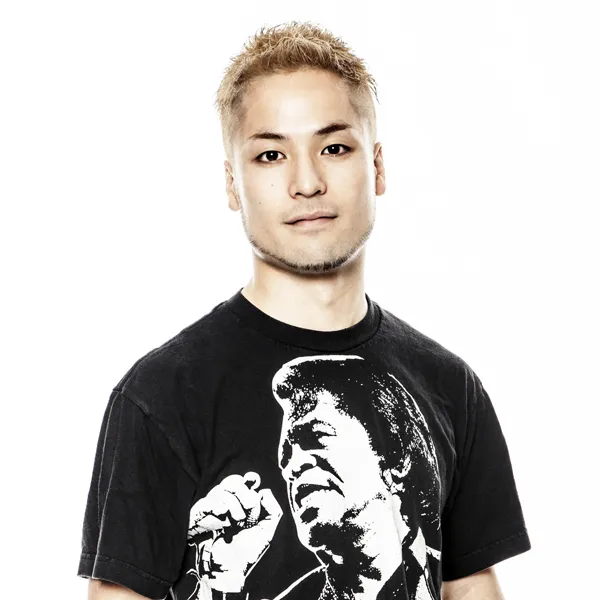

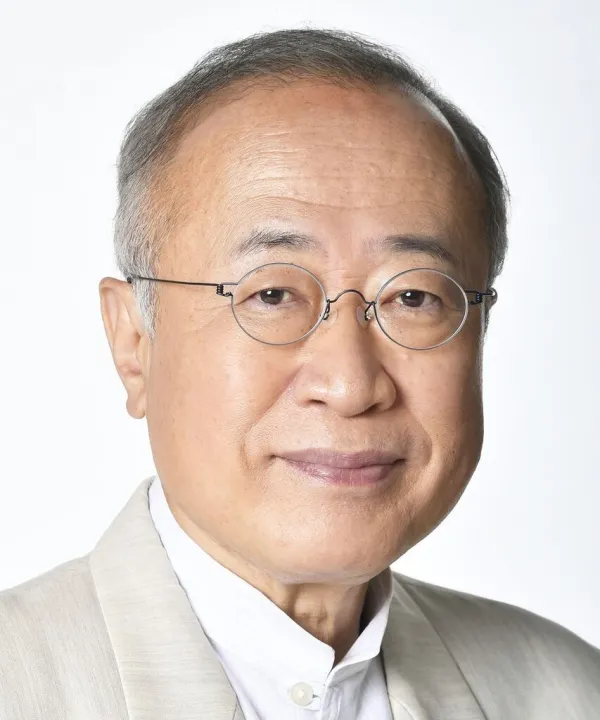

与野党が合意した「ガソリン税の暫定税率廃止」を巡る議論が揺れている。自民党の宮沢洋一税制調査会長は「代替財源の確保が必要」と強調し、結局は新たな恒久財源を国民に課そうとする姿勢を崩さない。浮上しているのが「走行距離課税」だ。車の走行距離に応じて税を徴収する仕組みであり、導入されれば地方の生活者や物流業界に大きな負担をもたらす。

しかし、参院選で示された国民の民意は「減税」であり、「減税のための増税」ではない。家計も企業も、これまで何度も増税のたびに支出を削りやりくりしてきた。なぜ政府や自民党は、自らの無駄な歳出を削るという「当然の努力」をしないのか。国民にだけ負担を押しつけ続ける政治姿勢は、厳しく糾弾されなければならない。

ガソリン減税合意の裏で進む新税構想

与党は参院選で劣勢に立たされた後、暫定税率廃止に素早く合意した。しかしそれは単純な減税ではなく、新たな恒久財源を野党に抱き合わせで議論させるための布石だったと見られる。与党が「走行距離課税」をちらつかせることで、ガソリン減税を人質にしながら、増税を恒久化させる意図が透けて見える。

ガソリンの暫定税率は2009年に一般財源化され、道路や橋梁の整備、公共交通の維持に充てられてきた。しかし「暫定」の名を盾にしたまま半世紀近く国民負担を固定化してきたこと自体が問題であり、本来ならば歳出の徹底的な削減で対応すべきだった。

地方住民と物流事業者に直撃する不公平税制

走行距離課税は一見すると「公平な負担」のように見える。EVなど燃料税負担の少ない車種にも課税できるためだ。しかし、実際には車依存度が高い地方の人々に過酷な負担を強いる不公平な制度だ。福井県や富山県では世帯当たり自家用車の保有率が1.6台を超える一方、東京都は0.4台に過ぎない。

さらに平均賃金を見ると、東京都が403万円、大阪府が348万円であるのに対し、福井県は290万円、富山県は295万円と大きな差がある。走行距離課税は所得の低い地方の生活者に「走った分だけ課税」という形で重い負担を強いることになる。過疎地の高齢者や年金生活者にとっては死活問題となりかねない。

物流業界にとっても打撃は深刻だ。走行距離課税の負担は商品価格に転嫁され、物価上昇をさらに加速させる可能性が高い。国民生活を守るどころか、圧迫する方向にしか働かない税制だ。

「国民は減税を望んでいる」ことを忘れるな

参院選で国民が求めたのは、明確に「減税」だった。給付金のような一時的なばらまきではなく、日常の暮らしに直結する恒常的な税負担の軽減である。それにもかかわらず、政府と自民党は「減税のための増税」という言葉遊びのような理屈で新税を検討している。

国民は増税のたびに支出を削り、無駄を減らし、家計や事業を守ってきた。ならば政府も同じ努力をすべきだ。歳出削減を怠り、安易に新たな税を国民に課す政治は「肥満体がダイエットを拒む姿」と同じである。まずは自らの無駄を削ぎ落とすことが、政治の責任ではないのか。

SNSでも怒りの声が広がっている。

「減税と言いながら別の税を作るなんて詐欺だ」

「家計も企業も必死で支出を切っているのに政府は努力しない」

「走行距離課税は地方殺しそのもの」

「物流コストが跳ね上がれば物価もさらに上がる」

「国民は減税を求めている。増税の理屈はいらない」

走行距離課税と「減税のための増税」批判

走行距離課税は単なる新税創設ではなく、「減税」を掲げながら「増税」にすり替える政治の典型例だ。国民を欺き、民意を踏みにじるものである。

政府が本当にすべきことは、国民生活に直結する負担軽減であり、財源確保のための新税ではない。不要不急の事業や無駄な歳出を削り、真の意味での減税を実現することこそが、国民の信頼を取り戻す唯一の道である。