2025-10-07 コメント投稿する ▼

公約石破茂首相「賃上げは誰の政権でも」発言に実効性なし “お願い政治”の限界露呈

政府関係者の一人は「賃上げは誰の政権でも必要という言い方は、一見立派だが、責任の所在をぼかしている」と指摘します。 これが、企業に対して“お願い”という形でしか賃上げを語れない理由だといわれています。 実際、労働組合関係者の間でも「首相が来てくれたのは評価するが、あれでは“姿勢表明”にすぎない」という失望感が漂っています。

石破首相「賃上げは誰の政権でも」発言に実効性はあるか

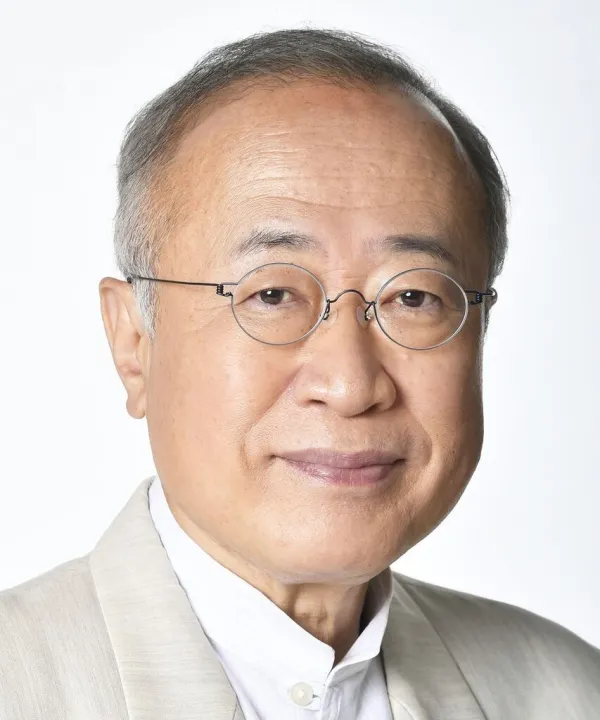

石破茂首相が7日、東京都内で開かれた連合(日本労働組合総連合会)の定期大会に出席し、「誰のどのような政権になろうとも賃上げを実現していかなければならない」と訴えました。

表向きには労使協調を呼びかける前向きな発言ですが、実際のところ首相自身が明確な政策の枠組みを提示したわけではありません。企業や労組に「協力をお願いする」姿勢にとどまり、政治主導での具体的手段が見えない点には疑問の声が上がっています。

「お願い政治」に終始 賃上げの中身は示されず

石破氏はあいさつで「中間層が薄くなれば社会は不安定になる」「社会の安定のため立場を超えて連帯していきたい」と述べました。理念としては理解できる言葉ですが、政策の具体像が欠けていることが問題視されています。

政府関係者の一人は「賃上げは誰の政権でも必要という言い方は、一見立派だが、責任の所在をぼかしている」と指摘します。総理大臣としてのリーダーシップよりも、調整型の政治姿勢が透けて見えるという批判です。

「結局“お願い”だけでは賃金は上がらない」

「企業に協力を求めるだけなら、過去の岸田政権と変わらない」

「賃上げが必要なのは誰でも分かっている。問題はどうやるかだ」

「政治の決断を避けた“安全運転の演説”だ」

「中間層を語るなら、減税や取引適正化に踏み込むべきだ」

SNS上でもこうした批判が目立ち、「理念だけの政治」「相変わらずの“お願いベース”」と冷ややかな反応が広がりました。特に若い労働者層からは「結局、企業が動かない限り何も変わらない」という現実的な声が多く寄せられています。

実績なき“賃上げ姿勢”への不信

石破首相はこれまでも「中間層重視」「地方経済の底上げ」を掲げてきましたが、就任後の政策を見る限り、賃金上昇を直接後押しする仕組みはまだ整っていません。中小企業の取引適正化、税制優遇、公共部門での賃上げなど、いずれも検討段階にとどまっています。

官邸関係者によると、「石破首相は慎重な性格で、財政出動や減税など“大胆な一手”を避ける傾向がある」とのことです。これが、企業に対して“お願い”という形でしか賃上げを語れない理由だといわれています。

実際、労働組合関係者の間でも「首相が来てくれたのは評価するが、あれでは“姿勢表明”にすぎない」という失望感が漂っています。連合の幹部も、「言葉は立派だが、企業が行動を起こす根拠が何も示されていない」と語っています。

「中間層」より「政権の安定」か

首相があえて「誰の政権でも賃上げは必要」と語ったのは、政権の正当性を超えた“国民的課題”としてアピールしたかったためとみられます。

ただし、裏を返せば「自らの政権で成果を出す」という覚悟が薄いとも受け取れます。政治評論家の一人は「“誰の政権でも”という言葉には責任逃れの響きがある。国民はもう理念ではなく結果を求めている」と批判します。

石破氏は政策決定の場でも「合意形成を重視する」と繰り返しており、その慎重さが裏目に出ているとの見方も出ています。大胆な減税や最低賃金引き上げへの踏み込みを避け、経済界との関係維持を優先している点が、政権の限界を象徴しているようです。

政治の覚悟が問われる“次の一手”

石破首相が連合大会に出席したこと自体は、労働組合との信頼回復という意味で一歩前進です。しかし、発言が象徴的に終われば「耳障りの良いメッセージ」でしかありません。

今後、政府が本気で賃上げを実現するには、企業の“自主的努力”に頼らない制度改革が不可欠です。取引構造の見直しや下請け法の運用強化、社会保険料負担の軽減など、政治の力で変えられる分野は多くあります。

石破政権がその方向へ踏み出せるかどうかが、今回の発言の真価を決めるでしょう。もしも“お願い”の域を出ないなら、賃上げを掲げたこの発言もまた、歴代政権と同じく「響きは良くても、何も変わらなかった言葉」として記憶されることになりかねません。

この投稿は石破茂の公約「物価上昇を上回る賃金の増加を実現」に関連する活動情報です。この公約は46点の得点で、公約偏差値53.1、達成率は0%と評価されています。