2025-01-30 コメント投稿する ▼

地方版政労使会議:賃上げと価格転嫁の重要性を共有

会議では、政労使が価格転嫁の必要性を共有するなど、賃上げの機運醸成を図っている。 会議では、賃上げの重要性についての認識が共有された一方、さらなる課題として、労務費の価格転嫁の推進が求められるなど、具体的な政策が議論された。 地方版政労使会議は、賃上げの機運醸成と価格転嫁の推進を目的とした重要な取り組みである。

賃上げ波及へ機運醸成:地方版政労使会議の開催状況

2025年の春闘を前に、各地で「地方版政労使会議」が活発に開催されている。この会議は、自治体、労働者、経営者が一堂に会し、賃上げに向けた取り組みを協議する場であり、厚生労働省は全都道府県での開催を推進している。物価高が続く中、賃上げの流れを中小企業や地方に波及させることが、「成長型経済」実現への鍵となる。

地方版政労使会議の概要

地方版政労使会議は、公明党の推進により2015年度から始まり、地域ごとの課題を協議する場として位置づけられている。2023年度からは「賃上げ」を主要議題に設定し、全都道府県で開催されている。会議では、政労使が価格転嫁の必要性を共有するなど、賃上げの機運醸成を図っている。

東京都での会議

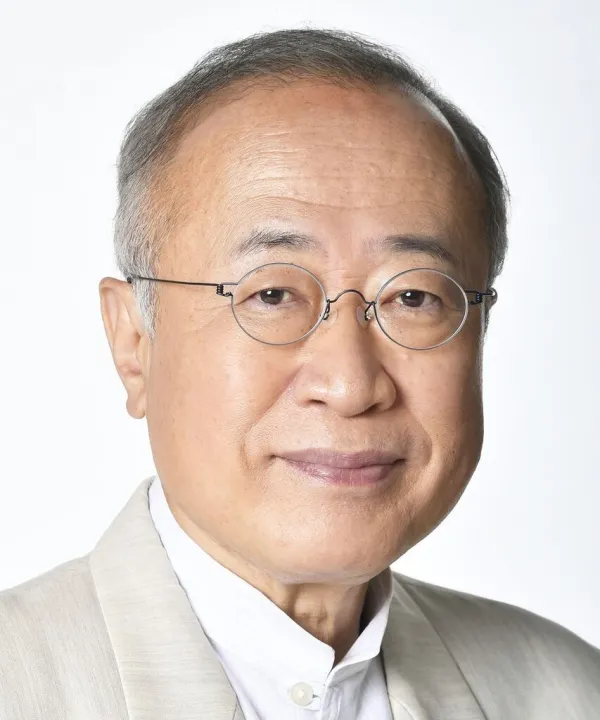

2024年12月29日に開催された東京都の地方版政労使会議には、政府を代表して鰐淵洋子厚生労働副大臣(公明党)が出席し、賃金が物価上昇を安定的に上回るよう「東京から賃上げの流れを着実に広げていただきたい」と呼びかけた。鰐淵副大臣は、賃上げの波及が地方や中小企業にも広がることの重要性を強調し、実現に向けた具体的な取り組みを推進する姿勢を見せた。また、小池百合子東京都知事は「政労使が力を合わせて進めることが何よりも肝要だ」との認識を示し、会議に参加した。

会議では、賃上げの重要性についての認識が共有された一方、さらなる課題として、労務費の価格転嫁の推進が求められるなど、具体的な政策が議論された。特に、価格転嫁が進まない中小企業への支援やその実現方法について活発な意見交換が行われた。

岐阜県での会議

2024年12月23日、岐阜市で開催された地方版政労使会議には、岐阜県の古田肇知事と政府から安藤高夫厚生労働政務官が出席した。安藤政務官は、「賃上げが経済成長の重要な要素であることを全員で共有することが重要だ」と述べ、会議の目的である賃上げの推進に向けた議論が行われた。

参加者からは、「小規模事業者では客離れや取引停止を恐れて価格転嫁がなかなか進まない」との意見が出され、価格転嫁を進めるための支援策が求められた。

賃上げと価格転嫁の重要性

賃上げを実現するためには、企業がコスト上昇分を適切に価格転嫁することが不可欠である。しかし、コスト上昇分の価格転嫁が半分以下の企業割合は29.4%にとどまっており、価格転嫁が進んでいない現状がある。全て価格転嫁できていない理由として、「価格交渉をしたが、コスト上昇分全てを受け入れてもらえない」が40.9%と最も多く挙げられている。

また、2024年度に賃上げを実施した企業割合は92.5%であり、その内容として「定期昇給」が84.1%、「ベースアップ」が64.8%となっている。2025年度の賃上げ見通しについては、「実施予定」の企業割合が53.4%となっており、ベースアップの実施予定は60%に達している。ベースアップを実施する理由としては、「従業員の定着(モチベーションの維持・向上)」が89.0%、「従業員の確保(採用の強化)」が82.2%となっており、賃上げが企業の人材確保や定着に直結していることがわかる。

地方版政労使会議は、賃上げの機運醸成と価格転嫁の推進を目的とした重要な取り組みである。鰐淵副大臣をはじめ、政労使が一体となり、賃上げと価格転嫁の重要性を共有し、実現に向けた具体的な方策を検討している。これらの取り組みが、地方経済の活性化と「成長型経済」の実現に寄与することが期待されている。