2025-10-06 コメント: 1件 ▼

沖縄観光バブルの崩壊:レンタカー暴落と県民生活への圧迫

コロナ後、沖縄では観光業を起点とした“バブル拡大”が県内経済を牽引してきました。 今、レンタカー料金の異常な暴落は、バブル拡大のツケと無計画な観光政策の限界を映し出しています。 観光需要の回復を受け、レンタカー業者は拡大路線を突っ走りました。 保有台数、業者数とも急増していきましたが、その拡大戦略の多くは“観光客頼み”という構図を前提にしていました。

観光バブルのしわ寄せ――沖縄レンタカー“暴落”の陰にある県民負荷

コロナ後、沖縄では観光業を起点とした“バブル拡大”が県内経済を牽引してきました。だがその成長の裏には、県民生活が置き去りにされる構図もありました。今、レンタカー料金の異常な暴落は、バブル拡大のツケと無計画な観光政策の限界を映し出しています。

“投げ売り”価格の実態 ― 1日1,500円レンタカー

2025年10月11日(土)からの3連休で、那覇空港近くでレンタカーを2泊3日借りる最安プランを調べると、総額4,500円、1日あたり1,500円という破格が提示されていました。地元中小業者が競うようにこの価格帯を出し、大手チェーンもキャンペーンで1日5,000円前後という例があります。

この異変は、かつて「レンタカーが予約できない」「料金が高すぎる」という旅行者の声が多数を占めていた状況とは真逆です。

「レンタカー取れなくて沖縄旅行キャンセルした」

「高すぎて利用控えた」

「沖縄はレンタカー多すぎ。渋滞していてもう行きたくない」

「1日5万円を提示された業者もあった」

「今は1,500円で借りられる業者があるらしい」

観光バブル拡大と県民生活圧迫

観光需要の回復を受け、レンタカー業者は拡大路線を突っ走りました。保有台数、業者数とも急増していきましたが、その拡大戦略の多くは“観光客頼み”という構図を前提にしていました。

その一方で、県民が日常で使うガソリン代、電気代、食料品などの生活コストも大きく上昇しました。沖縄県では2024年、県内の消費者物価指数(生鮮除く)が前年比で約3.2%上昇したと報じられており、特に交通・エネルギー・食材の値上げが家計を直撃しています。

観光業主導の経済拡大が、観光以外の暮らしには重荷をかけていたのです。ホテル客室単価の上昇にも同様の動きがあります。運営コスト(人件費、建設費、食材・光熱費など)を転嫁する形で、宿泊価格が跳ね上がってきました。

こうした価格上昇は、観光客には“旅行費用が高い”という形で跳ね返り、県民には“暮らしコストの圧迫”という形で跳ね返った。それは観光バブルの歪みといえるでしょう。

供給過剰と無秩序競争が引き金

レンタカー業界の拡大競争は、やがて供給過剰へと転じました。需給バランスを無視して過度に拡大された供給が、ついに価格破壊を招いたのです。

さらに、無許可営業・構内受け渡し、整備不良といったリスクが拡大する懸念があります。こうした運営のゆるみは、旅行者だけでなく地域住民にも負担を及ぼす恐れがあります。

那覇空港の送迎バス混雑、どのバスか分からない混乱、違法駐車や道路使用の無秩序など、目に見える混乱例も報じられています。

レンタカー料金の暴落は、単なる価格変動ではありません。観光バブルを前提とした成長モデルの終焉、そして地域と住民のバランスを欠いた政策の揺らぎが透けて見えます。

展望と政策課題:観光に頼る経済からの脱却を

この現象が示すのは、観光需要を拡大すれば地域が潤うという単純な構図の限界です。観光収益の偏在、住民負荷、交通インフラへの圧迫、無秩序な競争といった課題が山積しています。

まず、レンタカー業界の規制強化(整備基準、許可制、空港構内取引の管理など)は急務です。次に、観光収益を地元経済に還流させる仕組み(税制、地域振興投資など)が必要です。

さらに、観光依存型モデルからの脱却も検討に値します。観光は地域を彩る要素であって、生活基盤を支える主力産業であってはなりません。沖縄が“観光だけに頼らない経済構造”へ脱皮できるかが、今後を左右する鍵と言えるでしょう。

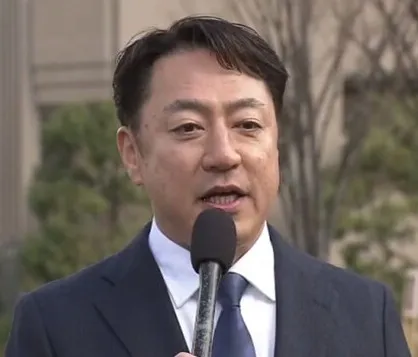

この投稿の玉城デニーの活動は、0点・活動偏差値42と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。