2025-10-21 コメント投稿する ▼

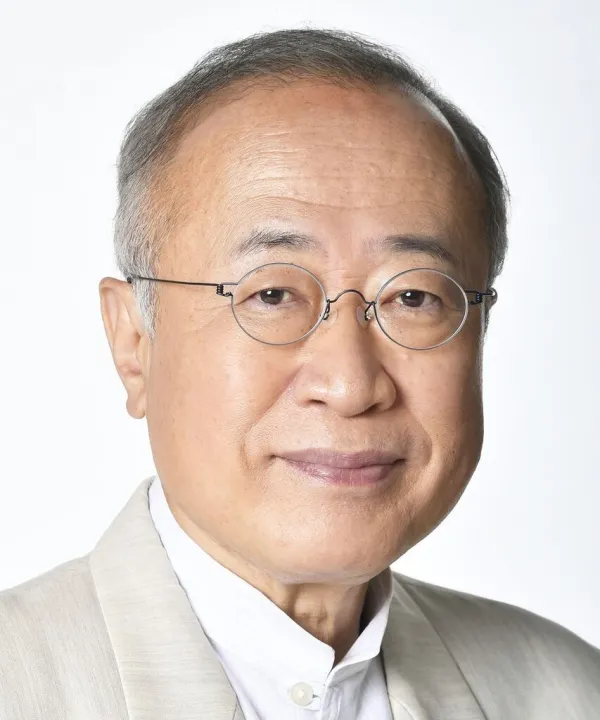

高市早苗首相が就任会見、安保3文書改定表明し全閣僚に責任ある積極財政指示

高市氏は同日深夜の就任記者会見で、自身の内閣を「決断と前進の内閣」と名付け、物価高対策を最優先に取り組む姿勢を明確にし、さらなる防衛力強化のため安保3文書の改定作業に着手すると表明しました。 高市首相は21日深夜の初閣議で経済対策の策定を指示しました。 高市首相は記者会見で、さらなる防衛力強化のため国家安全保障戦略など安保3文書の改定作業に着手するよう指示すると語りました。

2025年10月21日、自民党の高市早苗総裁が衆参両院本会議の首相指名選挙で第104代首相に選出され、憲政史上初の女性首相が誕生しました。高市氏は同日深夜の就任記者会見で、自身の内閣を「決断と前進の内閣」と名付け、物価高対策を最優先に取り組む姿勢を明確にし、さらなる防衛力強化のため安保3文書の改定作業に着手すると表明しました。

初閣議で経済対策の策定を指示

高市首相は21日深夜の初閣議で経済対策の策定を指示しました。就任記者会見では「物価高対策をしっかりと講じる」と強調し、ガソリン税の暫定税率廃止法案の成立や年収の壁の引き上げに意欲を示しました。

高市首相は全閣僚への指示書で「責任ある積極財政」の考え方で戦略的な財政出動を行うと明記しました。指示書には「暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済をつくる」と記され、経済、地方・安全、外交力・防衛力の3分野について具体的な政策の推進を求めています。

「高市首相の経済政策に期待したい」

「責任ある積極財政で景気回復を」

「減税こそが民意だ」

「物価高対策を早く実行してほしい」

「安保3文書改定は必要な措置だ」

安保3文書の改定作業に着手

高市首相は記者会見で、さらなる防衛力強化のため国家安全保障戦略など安保3文書の改定作業に着手するよう指示すると語りました。現行の安保3文書は2022年に策定されたもので、防衛費の増額などを盛り込んでいますが、高市政権では前倒しで改定する方針です。

自民党と日本維新の会の連立政権合意書にも、安保3文書の前倒し改定が明記されています。国内総生産比2パーセントを目標とする現行の防衛費水準の引き上げを念頭に置いており、輸出できる防衛装備品を5つの目的に絞る5類型の撤廃も掲げています。

早期の衆院解散は否定

高市首相は早期の衆院解散について「経済対策最優先で取り組む。いますぐ解散と言っている暇はない」と否定しました。政治空白の長期化を陳謝し、腰を据えた政策実現を優先する姿勢を示しました。

記者会見で高市首相は「新内閣が成立するまで時間を要したことに、国民に心よりおわび申し上げる」と述べ、「強い日本をつくるため絶対に諦めない。強い日本経済をつくり上げ、外交・安全保障で日本の国益を守り抜く」と決意を表明しました。

初の女性財務相に片山さつき氏

組閣では、片山さつき氏を女性初の財務相に起用しました。小野田紀美氏を経済安全保障担当相に充て、新設の外国人政策担当相も兼務させました。内閣の要の官房長官には側近の木原稔氏が就きました。

10人が初入閣し、女性の閣僚起用は2人でした。総裁選を争った議員は、小泉進次郎氏を防衛相、林芳正氏を総務相、茂木敏充氏を外相に登用しました。石破茂前首相の最側近で日米関税交渉を担当した赤沢亮正氏は経済産業相に横滑りしました。

公明党離脱で16年ぶりの自民国交相

公明党の連立政権離脱を受け、16年ぶりに自民議員が務める国土交通相には金子恭之氏を起用しました。閣外協力とした維新からは、連携役として遠藤敬国対委員長を首相補佐官に迎えました。

高市首相は法相には不法滞在対策の強化と出入国の管理徹底を求めており、外国人政策の厳格化を進める方針です。新設の外国人政策担当相は、日本の法と文化を順守する外国人政策の推進を担当します。

首相指名選挙の結果

首相指名選挙は、衆院では無所属議員6人が高市氏に投票したため、1回目の投票で過半数に達しました。高市氏は衆院で237票を獲得し、過半数の233を上回りました。

参院では過半数に届かず、立憲民主党の野田佳彦代表との決選投票で勝利しました。参院の決選投票では125票を獲得し、憲政史上初の女性首相として選出されました。

日米同盟の強化と外交日程

高市首相は会見で「日米同盟をさらなる高みに引き上げる」と強調しました。同志国やグローバルサウスとの協力拡大も進めるとしています。

26日から東南アジア諸国連合関連首脳会議に出席するためマレーシアを訪問し、帰国後には来日するトランプ米大統領と会談する予定です。月末には韓国でのアジア太平洋経済協力会議首脳会議も控えており、就任直後から重要な外交日程が続きます。

日銀との連携を重視

高市首相は日銀の金融政策について「マクロ経済政策の最終的な責任は政府が持つものだ」とし、日本銀行は政府と十分に連携を密にして意思疎通を図っていくことが重要だとの認識を明らかにしました。

金融政策の手法については日銀に委ねられるべきものだとしつつも、政府の政策と整合性を取るよう促す発言を行っており、来週開かれる日銀の金融政策決定会合を前に首相として注文を付けた形です。

この投稿の高市早苗の活動は、86点・活動偏差値59と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。