2025-07-03 コメント投稿する ▼

熱海土石流4年 斉藤市長「復興」連呼も遺族の不信なお深く 問われる説明責任

しかし、その静寂を破るように、「人災ですよ」と声を上げた遺族の一言が、斉藤市長の言葉に対する不信の根深さを物語っていた。 「一日も早い復興」という市長の言葉とは裏腹に、具体的な支援策や住民への丁寧な説明・対話の不足が指摘されている。 盛り土や開発規制の監視体制強化、避難計画の見直し、そして住民との信頼関係の再構築——斉藤市長が本気でそれを実行する気があるのか、今回の節目にこそ問われている。

熱海土石流4年 斉藤市長「教訓を後世に」も、問われるリーダーの責任と本気度

被災地で続く黙とうと涙、斉藤市長が復興誓う

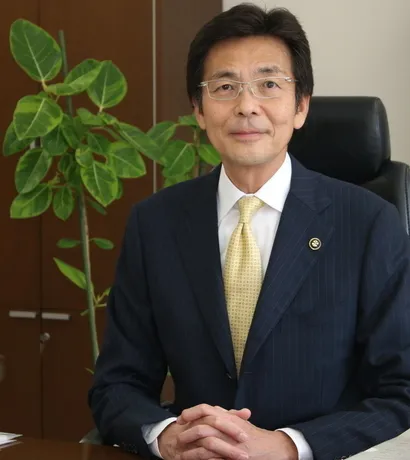

2021年7月、静岡県熱海市伊豆山地区で発生した大規模土石流から3日で丸4年を迎えた。災害関連死を含む28人の命が奪われたこの惨事の現場で、斉藤栄・熱海市長は追悼式に出席し、「災害の経験や教訓を後世に継承し、一日も早い復興に努める」と誓った。

斉藤市長は、この日遺族や関係者55人と共に黙とうを捧げた。会場には犠牲者の名前が読み上げられ、花を手向ける人々の姿があった。涙をぬぐいながら立ち尽くす遺族、手を合わせる被災住民の表情には、今なお癒えない傷が刻まれていた。

しかし、その静寂を破るように、「人災ですよ」と声を上げた遺族の一言が、斉藤市長の言葉に対する不信の根深さを物語っていた。

「斉藤市長は何度『復興』と言っただろう。でも帰れていない」

「教訓を生かすというなら、なぜ放置された盛り土を見逃したのか」

「市長の姿勢が誠実なら、責任の所在もはっきり示すべきだ」

「言葉ではなく行動を見てる。遺族はずっと置き去りにされている」

「この街に戻る人が増えない限り、復興とは言えない」

復興は本当に進んでいるのか?

斉藤市長が繰り返す「復興」の二文字。しかし、現実には元の生活を取り戻せていない人が多い。避難指示が解除された旧警戒区域に戻ったのは、132世帯227人のうちわずか26世帯54人にとどまっており、21世帯43人は今も避難生活を余儀なくされている。

被災した住宅の再建も進んでおらず、インフラや地域のコミュニティ機能は失われたままだ。「一日も早い復興」という市長の言葉とは裏腹に、具体的な支援策や住民への丁寧な説明・対話の不足が指摘されている。

何より問題なのは、この災害の原因となった盛り土についての市の対応だ。違法な造成が2007年ごろから行われていたにもかかわらず、長年放置されてきた事実は、行政の不作為を象徴している。

市長の説明責任は果たされたのか

斉藤市長は災害発生後、「原因究明を急ぐ」と述べていたが、その後の検証過程や責任の明確化は十分とは言えない。行政がどこまで盛り土問題に関与し、どの段階で警告や是正措置を取らなかったのか——市民が知るべき情報は曖昧なままである。

記者会見などでは形式的な答弁が続き、遺族や避難住民の声を真正面から受け止めた様子は感じられないという批判もある。リーダーとしての責任を果たすには、もっと踏み込んだ説明と謝罪、そして将来に向けた制度改革が不可欠だ。

災害を風化させないために、いま必要なこと

「教訓を継承する」とは、失われた命の重さを忘れず、二度と同じ悲劇を起こさないために制度と体制を見直すことだ。盛り土や開発規制の監視体制強化、避難計画の見直し、そして住民との信頼関係の再構築——斉藤市長が本気でそれを実行する気があるのか、今回の節目にこそ問われている。

復興の象徴となるはずの伊豆山地区で、遺族の叫びがいまだ消えないのはなぜか。市民の信頼を取り戻すには、耳障りの良い言葉ではなく、目に見える行動が必要だ。

災害は終わっていない。斉藤市長がそのことをどれだけ実感しているか——それが、熱海市の未来を大きく左右する。

この投稿の斉藤栄の活動は、0点・活動偏差値42と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。