2025-07-28 コメント投稿する ▼

宮崎政久議員、自民党の信頼回復に苦言「国民との相互理解が失われている」―再生への提言

宮崎氏は今回の参院選の敗北を、「すべての議員の責任」と位置づけ、誰か一部のせいにするのではなく、自民党全体が内省すべきだと訴えた。 政党が掲げた「国民政党」という看板を、口先だけのものにせず、実体あるものに変えていくには何が必要か――宮崎氏は具体的な行動にまで言及している。

宮崎政久議員が党に苦言 自民党は「国民政党」としての原点を見つめ直せるか

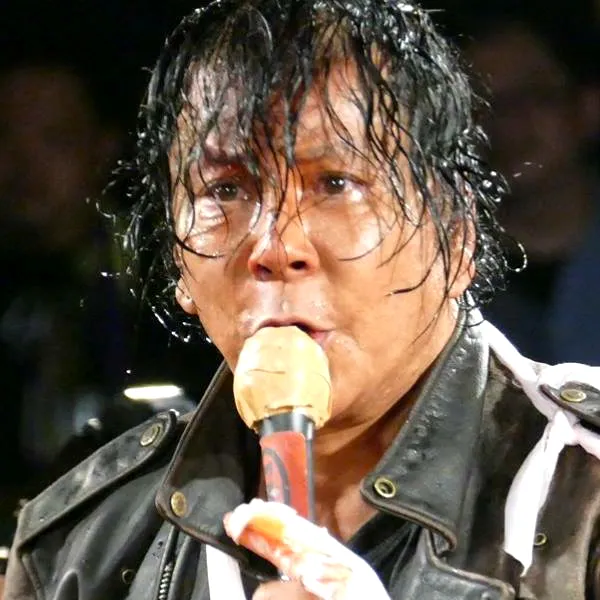

自民党の衆院議員・宮崎政久氏(沖縄2区選出)が、7月29日に開かれた両院議員懇談会での発言内容をX(旧Twitter)に投稿し、党の姿勢を厳しく問い直した。約4時間半にわたる会合には64人が登壇。宮崎氏は「国民政党」を掲げる自民党が、いまや国民との距離を広げていると警鐘を鳴らした。

自民党は国民政党といいながら、今は国民との相互理解を失っている

と、自民党内部に安住する姿勢を鋭く批判。参院選で目標に掲げた「勝敗ライン」に届かなかったことに対し、真摯に向き合うべきだと主張した。

選挙戦で自ら掲げた勝敗ラインに届かなかったという事実に対し、どのように責任を果たすのかという姿勢が問われている

選挙結果は「誰か」のせいではない

宮崎氏は今回の参院選の敗北を、「すべての議員の責任」と位置づけ、誰か一部のせいにするのではなく、自民党全体が内省すべきだと訴えた。選挙に敗れたという「結果」そのものよりも、それをどう受け止め、どう立ち直るかが問われているという視点は、党内でも異彩を放つものだった。

この主張は単なる反省では終わらない。政党が掲げた「国民政党」という看板を、口先だけのものにせず、実体あるものに変えていくには何が必要か――宮崎氏は具体的な行動にまで言及している。

「国民」とは誰か——抽象論から生活者目線へ

『国民』とは、決して抽象的な存在ではなく、私たち一人ひとりの隣にいて、日々の暮らしの中で出会う顔の見える人

という言葉には、自民党の現場感覚の乏しさを補いたいという思いがにじむ。国民の信頼を取り戻すには、テレビやSNSの中だけではなく、日常生活の中で感じられる政策、実感できる言葉が必要だという認識が明確だ。

「この人なら信じられる」「この政策が自分の生活を守ってくれる」

と感じてもらえる政治を目指すべきだという主張は、現在の自民党に最も欠けている視点とも言える。

「安心と希望」を届ける政策が自民党を再生させる

宮崎氏の投稿の締めくくりには、政策そのものの意義を再確認するような力強いメッセージが込められていた。

現実の暮らしに根ざした政策を通じて、安心と希望を伝わる言葉で丁寧に示していくこと。それこそが、国民政党自民党が再び前進するために果たすべき役割

このように、単なる理念や抽象的なスローガンではなく、日々の生活に直接届くような政策と言葉が、党としての信頼回復には不可欠であるというのが宮崎氏の見立てだ。

党内でも異彩放つ“現実主義者”

宮崎政久氏は、弁護士として沖縄に根を下ろしてきた経歴を持ち、現場主義を信条としている政治家だ。2023年には厚生労働副大臣として、沖縄の最低賃金引き上げや医療資源の再配分にも尽力。政策的な実績がある一方で、党内では理屈よりも行動、形式よりも中身を重んじるタイプとして知られている。

今回の投稿にも、その「地に足のついた現実主義」が反映されている。感情論ではなく、数字と生活感を基盤とした提案や問題提起は、党内保守層からの支持を集めつつも、広く無党派層へのメッセージとしても機能している。

参院選敗北の“総括”から始まる再構築の道

自民党は、参院選での厳しい結果に直面しているが、その“敗因”をどう位置づけ、今後の行動に落とし込むかはまだ曖昧なままだ。宮崎氏の言うように、「内部分析」と「国民への責任」の両輪がなければ、真の再建は難しい。

とりわけ注目すべきは、「国民に対してどのように責任を果たすのか」という姿勢の部分だ。ここが曖昧なままでは、いくら政策を発表しても響かない。逆に、「この人なら任せてもいい」と思わせる行動と発信があれば、再び信頼を得る道は開ける。

誰が“当事者”として立ち上がるのか

政治にとって信頼は最大の資本であり、失うのは一瞬でも、取り戻すには時間と覚悟がいる。今回の宮崎氏の発信は、その「取り戻す努力」をどう始めるかを、党内に向けて強く問いかけている。

一人の政治家の声として片づけるには惜しい。党の中枢がこの言葉にどう応えるのか、また、有権者がこのような視点にどれほど共感するのかが、自民党の再生に向けた大きな分岐点になるだろう。