2025-07-02 コメント投稿する ▼

堺市が自動運転バスで未来を走らせる 大小路筋で無人運転に向けた実証スタート

大小路筋で本格スタート 堺の街を走る「未来の公共交通」

堺市が10月から実施する自動運転バスの実証実験が注目を集めている。実施場所は、南海電鉄の堺駅と堺東駅を結ぶ大小路筋(約1.7km)で、来年2月までの期間限定で運行される予定だ。

今回の実験では、運転手が同乗するレベル2の自動運転からスタートし、令和12年(2030年)を目標に完全無人運転(レベル4)への移行を目指している。国土交通省による補助金7182万円の採択も決まり、堺市が追加で約9800万円を拠出。総事業費は約1億7千万円にのぼる。

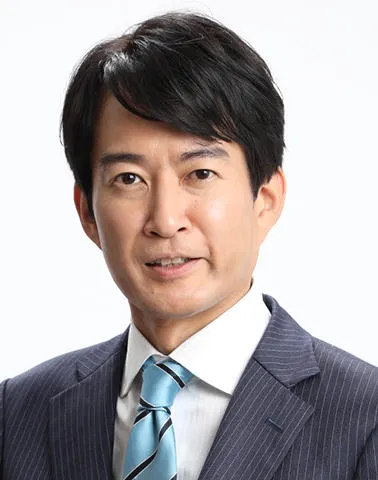

この構想は、永藤英機市長が掲げる「堺・モビリティ・イノベーション(SMI)」の中核施策。市の中心市街地を結ぶこの区間で次世代交通の先行事例を築き、今後の都市交通のモデルケースにしたい狙いがある。

「やっと堺にも未来が来た!ワクワクする」

「高齢者の移動支援にも役立ちそうで期待」

「東京じゃなくて堺ってのがイイ!地方こそやるべき」

「バスが無人で動く時代…ほんとに来るんだね」

「税金使うならこういう先進的なことにどんどん投資してほしい」

万博でも導入の技術、堺で検証へ

実証実験で導入されるのは、東京大学発ベンチャー企業「先進モビリティ」の自動運転システム。同社の技術は2025年の大阪・関西万博でも使用予定で、既に高い実績と信頼性がある。今回の堺での取り組みは、万博に先駆けた“リアルな都市環境”での実地検証の場とも言える。

実験では、自動運転だけでなく、遠隔監視や信号との自動連動、さらには道路上のカメラと車両を連携させる「路車協調システム」なども試験的に運用される予定。これにより、予期せぬ歩行者の飛び出しや渋滞といったリアルタイムな交通状況への対応精度が試される。

使用されるバスは中国製の電動バス(定員32人)。環境負荷の少ないEV車両の導入も含めて、都市のスマート化という視点からも実験の意義は大きい。

公共交通の課題に風穴を開けるか――高齢化・人手不足への処方箋

堺市に限らず、全国の自治体では高齢化と人口減少、バス運転手の慢性的な人手不足が深刻化している。地方都市では「赤字路線の縮小」や「運行回数の削減」といった問題も多く、移動手段の確保が喫緊の課題となっている。

今回の自動運転バスのようなモビリティ革新は、こうした課題に真正面から応える一つの突破口になる可能性を持つ。自動化が進めば、運転手の確保に頼らない持続可能な交通インフラの構築が可能になり、住民の「足」の確保にもつながる。

また、自動運転が都市の道路インフラと連携することで、交通事故や渋滞の削減、都市部の排ガス減少にもつながるとされており、自治体にとっては多面的なメリットが期待される。

まずは「安全第一」で体験乗車へ

実験では、まず一定期間バスを安全走行させ、技術と制度の両面での検証を行った上で、一般市民の体験乗車が行われる見通しだ。1.7キロの距離をおよそ10分で走行する予定で、通勤・通学や観光客の移動手段としても現実的な利便性を示すことができるかが注目される。

市民の安心感を醸成するには、安全性の実証と並行して「どう共に使っていくか」の合意形成が欠かせない。先進技術が生活インフラとして根づくには、丁寧な説明と参加の機会が今後ますます求められるだろう。

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)