2025-06-30 コメント投稿する ▼

小池晃氏が外国人排斥の主張に警鐘「異質な危険」 歴史の教訓から排外主義を問う

小池氏はこの主張の背景に、自民党政権下での経済政策に対する国民の不満があるとしながらも、「その不満の矛先が本来向けられるべき政府や与党ではなく、外国人に向かっている」と批判。 小池氏は、「排外主義が何をもたらしたのかを明らかにする必要がある」と述べ、関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺をはじめ、戦前日本における民族差別と社会弾圧の流れを振り返った。

「今までにない異質な危険」 小池晃氏が排外主義の拡大に強く警鐘 参院選で問われる社会の分断

外国人排斥を掲げる主張に歴史的危機感

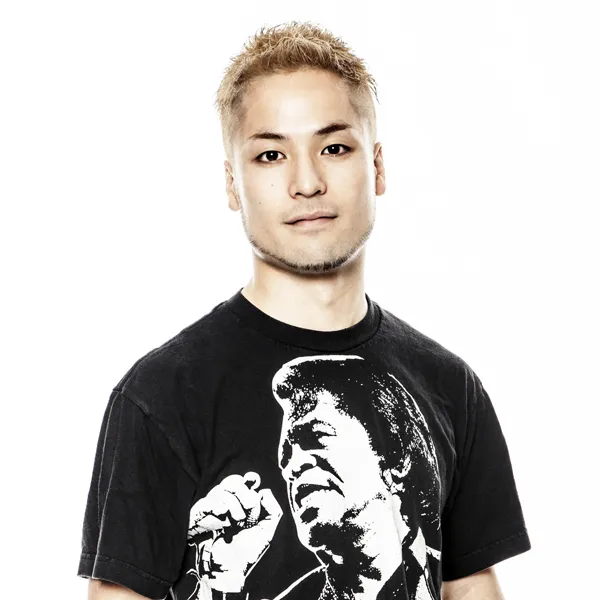

参院選を目前に控えた6月30日、日本共産党の小池晃書記局長が記者会見で、外国人排斥を掲げる一部の主張に対して強い懸念を示した。「今までにない異質な危険性をもった排外主義的、極右的な主張だ」と述べ、現代社会における深刻な分断の兆候として警鐘を鳴らした。

小池氏はこの主張の背景に、自民党政権下での経済政策に対する国民の不満があるとしながらも、「その不満の矛先が本来向けられるべき政府や与党ではなく、外国人に向かっている」と批判。「賃金が上がらないのは外国人のせいではない。政府の低賃金政策が原因であり、根拠のない攻撃だ」と強調した。

「本当に怒るべき相手を見誤らせる排外主義は怖い」

「失政のツケを外国人に転嫁って最悪の政治利用」

「給料が低いのは外国人のせいじゃない。ずっとそう言いたかった」

「排外主義って、最後は国民すら標的にするんだよね」

「こういう声、今もっと広げないと危ないと思う」

戦前の教訓を忘れるな 「排外主義はやがて国民を襲う」

会見ではさらに、排外主義の歴史的危険性についても言及された。小池氏は、「排外主義が何をもたらしたのかを明らかにする必要がある」と述べ、関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺をはじめ、戦前日本における民族差別と社会弾圧の流れを振り返った。

「外国人に対するヘイトが高まると、その矛先はやがて社会主義者や共産主義者、さらには一般国民にまで及ぶ。それが侵略戦争や植民地支配につながる歴史的力となった」と指摘し、「これは歴史の教訓として、絶対に見過ごしてはいけない」と力を込めた。

過去に実際に起こった差別・弾圧・戦争への流れを踏まえた発言であり、単なる選挙向けの批判にとどまらない危機意識がにじむ。

「敵はどこにいるのか」 不満のはけ口を誤る社会

小池氏の発言の根底には、「不満の矛先の操作」に対する危機感がある。現在、一部の政治勢力が「日本の治安が悪くなった」「雇用が奪われている」といったレトリックを用いて、外国人を社会問題の“原因”として掲げるケースが増えている。

だが現実には、経済政策の失敗、賃金停滞、社会保障の不備といった構造的な問題こそが、国民の生活を苦しめている。その「本質」から目をそらさせ、矛先を弱者に向けさせる戦略が、まさに排外主義の危険性だ。

短期的には耳ざわりの良いスローガンでも、その帰結は社会の分断と暴力の連鎖であることを、歴史はすでに証明している。

今こそ、歴史の教訓に学ぶとき

小池氏は会見の最後に、「排外主義には歴史的に重大な危険性があり、それを訴え続けることが政治の責任だ」と語った。選挙戦の中で、感情的なスローガンが飛び交う今だからこそ、事実と教訓に基づいた冷静な議論が必要とされている。

目の前の不満や怒りが、誰に向けられるべきか。それを見誤れば、社会そのものが崩壊する。過去に日本がたどった道を繰り返さないために、いま政治も有権者も試されている。