2025-11-18 コメント投稿する ▼

小泉進次郎防衛相が非核三原則継承表明 高市政権の核政策見直し議論で分水嶺

この発言は、唯一の戦争被爆国としての日本の核政策が重要な局面を迎えていることを浮き彫りにしています。 同日、国民民主党の玉木雄一郎代表も非核三原則の堅持を主張し、政界全体で核政策を巡る議論が活発化しています。 この答弁は、非核三原則の「持ち込ませず」について、極限状況下での例外的対応の可能性を認めたものとして解釈されています。

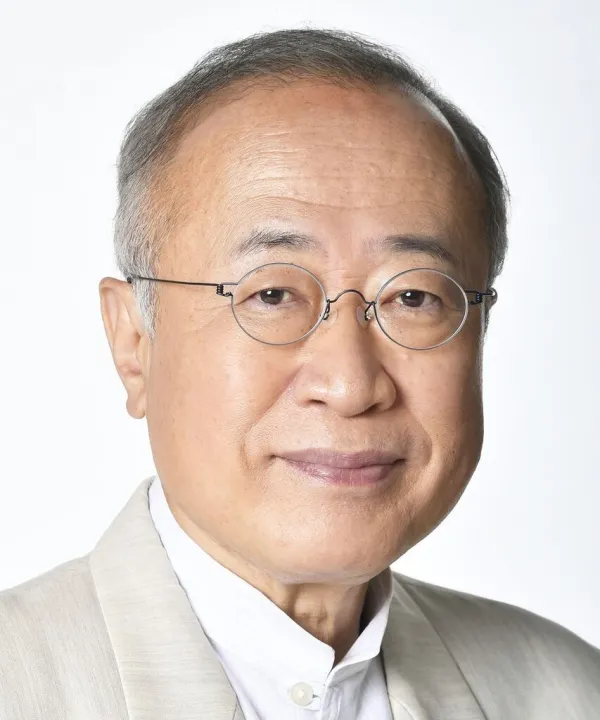

小泉進次郎防衛相が非核三原則継承を表明 高市政権の核政策巡り議論活発化

小泉進次郎防衛相が2025年11月18日の記者会見で、高市早苗首相が見直しを検討している非核三原則の「持ち込ませず」について、2010年の岡田克也氏による国会答弁を継承する考えを示しました。この発言は、唯一の戦争被爆国としての日本の核政策が重要な局面を迎えていることを浮き彫りにしています。

同日、国民民主党の玉木雄一郎代表も非核三原則の堅持を主張し、政界全体で核政策を巡る議論が活発化しています。高市政権が安保3文書の改定に合わせて非核三原則の見直しを検討する中、防衛相の継承発言は注目を集めています。

緊急事態での核持ち込み容認論が浮上

小泉氏が引き継ぐとした岡田氏の答弁は、緊急時における核兵器の一時的受け入れの可能性を示唆した重要な発言です。2010年に当時の岡田克也外相は国会で「核の一時的寄港を認めないと日本の安全が守れない事態が発生したとすれば、その時の政権が命運を懸けて決断し、国民に説明する」と述べていました。

この答弁は、非核三原則の「持ち込ませず」について、極限状況下での例外的対応の可能性を認めたものとして解釈されています。小泉氏は記者会見で「非核三原則を政策上の方針として堅持している」と強調しつつも、「岡田氏の答弁を引き継ぐ考えだ」と明言しました。

高市氏は昨年出版した編著『国力研究』で、非核三原則が「邪魔になることを懸念」すると記述し、安保3文書からの削除を要請していたことを明かしています。現在の国際情勢を背景に、日本の核政策が現実的な課題として議論されている状況です。

「台湾有事になったら日本も巻き込まれるのは確実。核の傘って本当に守ってくれるの?」

「被爆国として核廃絶を訴えてきたのに、今度は持ち込みを認めるって矛盾してない?」

「中国の軍拡が進む中で、理想論だけでは国民を守れないかもしれない」

「非核三原則は日本の誇りだったのに、簡単に変えていいものなのか」

「有事の際に国民の命を守る方法を真剣に考える時期かもしれない」

政界で分かれる見解

一方で、国民民主党の玉木雄一郎代表は同日の会見で、非核三原則の堅持を強く主張しました。玉木氏は「原則として維持すべきだ。その理念は決して曲げるべきではない」と指摘し、「唯一の戦争被爆国として、核なき世界を目指す先頭に立つ国家としての宣言文書だ」と主張しています。

自民党内でも意見が分かれており、高市氏を支持する保守派と、慎重論を唱える議員の間で議論が続いています。特に被爆地選出の議員からは、非核三原則の見直しに対する懸念の声が上がっています。

立憲民主党や共産党は非核三原則の堅持を主張する一方、日本維新の会は安全保障環境の変化を踏まえた議論の必要性を指摘しています。政界全体で核政策を巡る議論が二分化している状況が鮮明になっています。

安保環境変化で政策転換点に

日本を取り巻く安全保障環境は、非核三原則が制定された1967年から大きく変化しています。中国の軍事費は2024年には推定44兆円に達し、北朝鮮は約50発の核弾頭を保有している可能性があります。

高市政権は年内にも日本維新の会との与党協議を開始し、2026年末の安保3文書改定に向けた作業を本格化させる方針です。非核三原則の見直しが具体的な政策課題として議論される可能性が高まっています。

専門家は、核抑止力の実効性確保と被爆国としての理念の両立が日本外交の重要な課題だと指摘しています。小泉防衛相の発言は、現実的な安全保障政策と平和理念のバランスを模索する政府の姿勢を示したものと言えます。

この投稿の小泉進次郎の活動は、62点・活動偏差値54と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。