2025-11-17 コメント: 1件 ▼

与那国島―台湾間で中国無人機確認 空自が即応スクランブル

この一報は、日本にとって戦略上の重要海域である南西諸島‐台湾近辺で、中国が無人機を使った「グレーゾーン戦術」を展開している可能性を改めて浮き彫りにします。 2025年7月には、与那国島‐台湾間を通過する推定無人機が確認され、同じく航空自衛隊機がスクランブル対応していたことが公表されています。

中国無人機、与那国島‐台湾間で飛行 空自が即応スクランブル

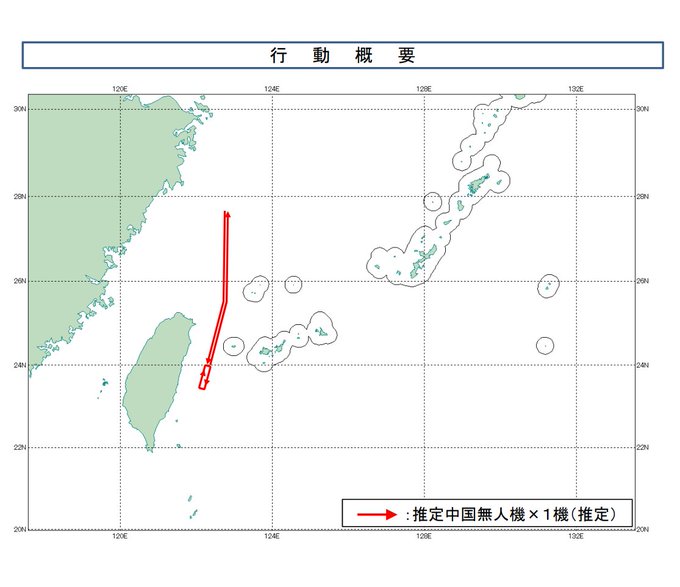

防衛省統合幕僚監部は11月15日、与那国島と台湾を結ぶ海域において、推定中国製の無人機が飛行していたことを確認したと発表しました。これを受けて、南西航空方面隊所属の航空自衛隊戦闘機が緊急発進(スクランブル)し、事態に対応しました。

この一報は、日本にとって戦略上の重要海域である南西諸島‐台湾近辺で、中国が無人機を使った「グレーゾーン戦術」を展開している可能性を改めて浮き彫りにします。

活発化する中国無人機活動と日本の負荷

近年、中国軍による無人機の活動が急速に活発化しています。防衛省が公表したデータでは、2024年度の航空自衛隊による緊急発進回数は704回にのぼり、そのうち約66%が中国機に対してのものでした。特に無人機の確認例が増加傾向にあるという報告があります。

無人機は有人機とは異なり、長時間の飛行が可能でコストも比較的抑えられます。防衛省内には既に、無人機を迎撃・監視任務に活用する方向が議論されており、米国製の無人偵察機「シーガーディアン(MQ-9B)」を導入して性能を検証する計画も進んでいます。

こうした動きは、防衛当局が無人機対応を今後の重要な戦力として真剣に検討している証拠です。

与那国-台湾海域という戦略的死角

今回の事案が波紋を広げる理由は、地理的・戦略的な意味合いが極めて大きいためです。与那国島は日本最西端の離島で、台湾に最も近い日本領の一つです。この海域で中国が無人機を飛ばすということは、遠隔監視や偵察活動を通じて、日本の防衛上の“死角”を突いている可能性があります。

加えて、中国無人機の活動はこれが初めてではありません。2025年7月には、与那国島‐台湾間を通過する推定無人機が確認され、同じく航空自衛隊機がスクランブル対応していたことが公表されています。 ([J ディフェンス ニュース][3])

このエリアでの中国の動きは、単なる試験飛行にとどまらず、戦略的なプレゼンスの拡大を狙ったものと見る専門家も少なくありません。

国防のあり方を問う緊急発進と今後の課題

この事態を受けて、いくつかの重要な論点が浮かび上がります。

まず、即応体制の強化が必要です。戦闘機によるスクランブルは有効ですが、コストや人的負担は無視できません。無人機を迎撃・監視用資産として活用する方向性は理にかなっており、防衛省の検討は合理的です。

次に、情報共有・連携の強化も急務です。南西諸島‐台湾間の海域は地理的に非常に重要であり、このエリアでの不審な飛行をリアルタイムで捉えるためには、日本単独では限界があります。台湾側や米国、さらにはフィリピンといった隣接国との間で、継続的かつ制度的な監視・報告体制を整える必要があります。

そして、国民への説明責任も重要です。中国による無人機活動は世論から見れば非常に抽象的な脅威ですが、実際にスクランブルや迎撃の議論となると、国の安全保障政策に直結します。政府・防衛当局は透明性を高め、国民に理解を求めるべきです。

市民・ネット上の声(SNSより)

「また中国のドローン?本当に領域守れてるの?」

「無人機を戦闘機で迎撃って、コストもリスクも高すぎない?」

「シーガーディアン導入はいい判断。有人機だけじゃ限界ある」

「日本と台湾で警戒を共にするのは当然だと思う」

「政府はこういう事案をもっと堂々と報じてほしい。隠さず説明してほしい」

積み重なる警戒と政策転換への転機

11月15日の統幕発表は、日本にとって警戒すべき現実を突きつけるものです。中国の無人機が日本-台湾間の海域を使って活動を続けていることは、戦略的リスクの拡大を意味しており、防衛政策・外交政策双方での再構築が迫られています。有人機のスクランブル対応だけでは持続性や効率性に限界があるため、無人機の活用、そして国際的な監視体制の強化という選択肢は rất 実践的かつ必要です。今後、政府がどこまでこれを具体化できるかが、地域の安全保障の行方を左右するでしょう。

この投稿の小泉進次郎の活動は、98点・活動偏差値61と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。