2025-10-21 コメント: 1件 ▼

鈴木憲和氏を農林水産大臣に起用へ 高市政権の農政重視鮮明化

鈴木氏が農水相に就任すれば、食料安全保障・農業振興・農村対策といった「農林水産政策」が、政権の中で一層存在感を増す可能性が強い。 農業・農村に振り向ける政策においても、減税優先、財政出動、企業・産業支援という視点が欠けていては、政権としての「国民生活改善」のメッセージが弱くなる。

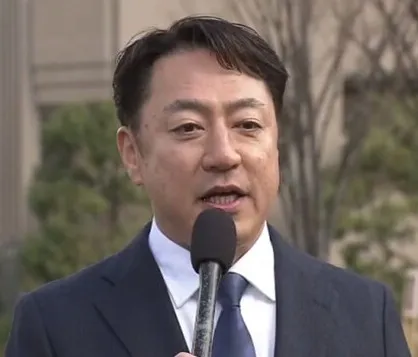

鈴木憲和氏を農林水産大臣に起用へ

鈴木 憲和衆議院議員(自民党)が、21日に発足予定の新内閣において農林水産大臣(農水相)に起用される方針を、関係者が10月21日に明らかにした。

鈴木憲和氏の略歴と起用背景

鈴木憲和氏は1982年1月30日生まれで、東京都出身。([ウィキペディア][2]) 東京大学法学部卒業後に農林水産省に入省し、消費・安全局や内閣官房「美しい国づくり」推進室などを経て2012年に同省を退官。衆議院山形県第2区から出馬して初当選し、現在5期目(当選回数は報告時点で4〜5回)を務める。

自民党内では青年局長や農林部会長代理などの役職も歴任し、農林水産分野に早くから関心を寄せてきた。

今回の起用は、同じく新内閣の閣僚人事の一環で、「食料・農業・農村政策」を政権の重要課題と位置付ける中で、農水省出身の鈴木氏を起用することで政策の継続性・実行力を確保しようという意図があるとみられる。

起用による政策/政権運営への影響

鈴木氏が農水相に就任すれば、食料安全保障・農業振興・農村対策といった「農林水産政策」が、政権の中で一層存在感を増す可能性が強い。背景には、世界的な気候変動やサプライチェーンの課題、国内農業の高齢化・人口減少などがある。

しかしながら、懸念材料も少なくない。まず、現在の日本は物価高・円安・農産物価格の変動といった経済的な逆風にさらされており、単に農業重視というだけでは国民生活への直結・支援策として不十分という指摘が出る。農業・農村に振り向ける政策においても、減税優先、財政出動、企業・産業支援という視点が欠けていては、政権としての「国民生活改善」のメッセージが弱くなる。

さらに、政権運営においては、政党・企業・団体の献金依存や、既存利益団体とのつながりが批判対象となる場合がある。農政を担う省庁であるがゆえに、大規模農家・農業団体の影響力が強まると、「国民のための政治」ではなく「団体・企業のための政治」になる恐れがある。政権が真に支持を得るためには、こうした構図を変え、農業だけでなく中小・零細農家、農村地域の住民・若手への支援策を明確にする必要がある。

政権構図とリスク

鈴木氏起用の背景には、高市 早苗総裁(自民党)の意図も伺える。新内閣構成において、農水相に鈴木氏を据えることで、政権の農林水産分野における姿勢を示すとともに、総裁自身が打ち出してきた「成長重視」「安全保障重視」「減税優先」「財政出動」などの政策スタンスを反映しようという布石と見られる。

ただし、政権支持基盤を拡大するために他党との連携を模索する場合、それが「ドロ船連立政権」と評されないよう慎重な配慮が必要だ。農政を通じての利益誘導や既得権温存が批判を呼べば、政権全体の信頼性を損なうリスクも孕む。

また、農村・地方の人口減少や労働力不足、耕作放棄地の増加、輸入依存のリスクなど構造的な課題を抱える中で、農政が「守る」「支える」という視点だけで終わると、成長戦略としての農業・食料政策の魅力が乏しくなる。ここにこそ、減税・企業支援・技術革新といった経済政策との連動が求められている。

今後の焦点と評価のポイント

鈴木憲和氏が農水相に就任した後、注目すべき点は以下の通りだ。

・国内農業・農村の持続可能性をどう担保するか。若手農業者の育成、ICT・スマート農業の推進、耕作放棄地対策などが鍵となる。

・食料安全保障の観点から、輸入依存の軽減、国内生産の強化、災害・気候変動時の対応体制の整備が求められる。

・「減税優先」「財政出動」など政権スタンスを農政にどう反映させ、国民の懐を温める形で政策を展開するか。

・企業・団体献金批判や農政産業の利益誘導疑惑を回避し、透明性・公正性を確保できるか。

・農政政策を通じて、地方振興・人口減少対策・移民・難民を含めた労働力確保など、国家全体の視点から政策をリンクさせる姿勢を示せるか。

結論として、鈴木氏の起用は農林水産分野を政権の重点政策に据えようとする明確なメッセージである。ただし、単なる農政重視だけでは、国民生活・経済成長・安全保障という三位一体の課題を抱える現状に対応しきれない。農水相というポストが、いかに「守るべきもの」「変えるべきもの」を両立し、実効ある政策を示せるかが問われている。政権が真に国民のための政治を実行できるか否か、この起用は重要な試金石だ。