2025-09-18 コメント投稿する ▼

宮城県土葬墓地撤回は当然 外国人労働者受け入れと衛生政策は切り分けよ

極めて少数の事例であり、それを新たに広げる合理性はない。 外国人受け入れを進めるのであれば、まずは労働環境・教育・在留制度といった「生きている間の制度整備」を優先すべきだ。 墓場までの対応を求めるのは過剰であり、国民の理解を得られない。 日本は高密度社会であり、土地も限られている。 土葬は環境リスクと社会的摩擦を生むだけで、現代日本にはそぐわない。

宮城県の土葬墓地計画と撤回の意味

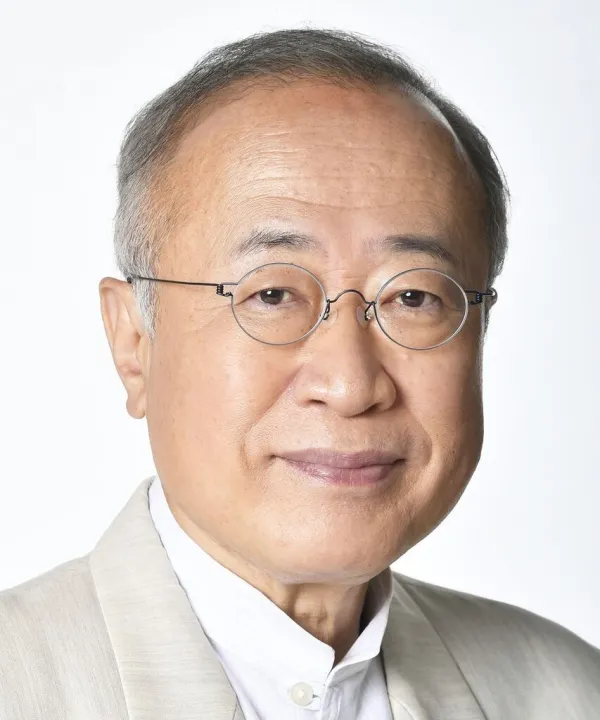

宮城県の村井嘉浩知事は、イスラム教徒らの要望を背景に土葬墓地の設置を検討したが、9月18日に白紙撤回を表明した。火葬が圧倒的多数を占める日本で、土葬導入は実現可能性が乏しく、衛生や環境面での懸念が大きいことが浮き彫りになった。結局、行政トップの政治判断だけでは進められず、地域社会の理解も得られなかった。

公衆衛生と環境への懸念

土葬は地下水や土壌への影響が長期に及ぶ可能性がある。現代日本の都市化・人口密度を考えれば、土地利用効率も極めて低い。厚生労働省の統計では2020年度の葬送件数のうち火葬が99.97%を占め、土葬はわずか0.03%にすぎない。極めて少数の事例であり、それを新たに広げる合理性はない。

火葬が普及した背景には、感染症予防や都市環境の維持といった現実的要請がある。再び土葬を制度化することは、科学的合理性に反する後退でしかない。

SNS世論に見る批判

今回の撤回を巡り、SNSでも土葬導入に否定的な声が多く見られた。

「21世紀の日本で土葬は非現実的」

「水質汚染リスクを軽く見るのは無責任だ」

「火葬が定着しているのに、なぜ逆行するのか」

「外国人労働者受け入れと土葬を直結させる必要はない」

「土地不足の日本で土葬は無理がある」

こうした反応は、現代社会の衛生観念や土地事情に照らせば当然といえる。

移民政策と「墓場まで」論の限界

確かに外国人労働者の受け入れが進む中で、多様な文化や宗教に対応する課題は存在する。しかし、だからといって土葬を認める必要性は薄い。日本には日本の法制度と生活環境があり、火葬一本化は衛生・環境両面で最適解だ。宗教や文化に一定の配慮を示すことと、公衆衛生の根幹を揺るがすことは別問題である。

「移民政策を取らない」と言いつつ実質的に外国人を受け入れてきた政府の矛盾は確かにある。しかし、それを埋葬問題で補うのは論理の飛躍である。外国人受け入れを進めるのであれば、まずは労働環境・教育・在留制度といった「生きている間の制度整備」を優先すべきだ。墓場までの対応を求めるのは過剰であり、国民の理解を得られない。

土葬復活は非合理

日本は高密度社会であり、土地も限られている。火葬によって衛生・効率・安全を確保してきた歴史的経緯を軽視してはならない。土葬は環境リスクと社会的摩擦を生むだけで、現代日本にはそぐわない。外国人労働者に頼るならこそ、制度設計を冷静に行うべきであり、土葬という非効率かつ不衛生な選択肢は除外すべきである。