2025-10-28 コメント投稿する ▼

群馬・山本一太知事が外国人の日本語教育講演会開催へ 方言活用で地域定着促す

この事業は文部科学省の補助金を活用するもので、外国人住民への日本語教育支援を目的としています。 群馬県における日本語教育支援の背景には、増加し続ける外国人住民への対応があります。 しかし日本語教育の現場では、教室で学ぶ標準語と地域で実際に使われる方言との間にギャップがあり、外国人の学習意欲や定着に影響を与えているという課題が指摘されています。

群馬県における日本語教育支援の背景には、増加し続ける外国人住民への対応があります。2023年末時点で日本全体の在留外国人数は約341万人に達しており、群馬県も例外ではありません。しかし日本語教育の現場では、教室で学ぶ標準語と地域で実際に使われる方言との間にギャップがあり、外国人の学習意欲や定着に影響を与えているという課題が指摘されています。

このような課題に対応するため、今回の講演会では大阪教育大学の櫛引祐希子准教授氏が登壇し、「地域社会とともにある日本語教育のかたち-教室と地域をつなぐ方言の力-」をテーマに講演します。方言学習の位置づけや事例を紹介しながら、外国人が地域社会に溶け込むための具体的な方策を探ります。

この事業は「外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業」として文部科学省が2025年度に約5億5000万円の予算を投じて全国展開しているものです。運営はキャリアバンク株式会社に委託され、都道府県や政令指定都市が実施主体となって地域の実情に応じた日本語教育環境の整備を進めています。

外国人労働者の増加と日本語教育の課題

日本国内の外国人労働者数は2023年10月末時点で約200万人を突破し、過去最高を記録しました。製造業が盛んな群馬県でも外国人労働者は重要な戦力となっており、彼らが日本社会に定着するためには日本語能力の向上が不可欠です。

しかし現状では、日本語を学びたい外国人の数に対して教育環境が十分に整っているとは言えません。日本語教師の約半数はボランティアで、教室の数も限られています。さらに外国人労働者は仕事と学習の両立が難しく、経済的な負担も大きいという問題があります。

「日本語学校に通いたいけど学費が高くて厳しい」

「職場以外で日本人と話す機会がほとんどない」

「教室で習った言葉と地域で聞く言葉が違って混乱する」

「方言がわからなくて地域に馴染めない気がする」

「日本語の勉強を続けるモチベーションが保てない」

これらの声は、外国人住民が抱える切実な悩みを表しています。日本語能力が不足すると職場でのコミュニケーションに支障が出るだけでなく、地域社会からの孤立にもつながりかねません。

方言教育の重要性と地域への定着

今回の講演会が注目するのは、方言が持つ力です。外国人が地域に定着するためには、教科書に載っている標準語だけでなく、実際にその地域で使われている言葉を理解することが重要になります。

群馬県には独特の方言があり、多くの県民は自分たちが方言を話していることに気づいていないと言われています。しかし外国人にとっては、この標準語と方言のギャップが大きな障壁となることがあります。方言を学ぶことで地域の文化や人々との距離が縮まり、日本での生活がより豊かになる可能性があります。

文部科学省の事業では、外国人を日本社会の一員として受け入れる社会包摂の考え方に基づき、生活に必要な日本語能力を身につけられる環境づくりを進めています。単なる言語教育ではなく、地域社会との接点を作り、外国人が安心して暮らせる環境を整備することが目的です。

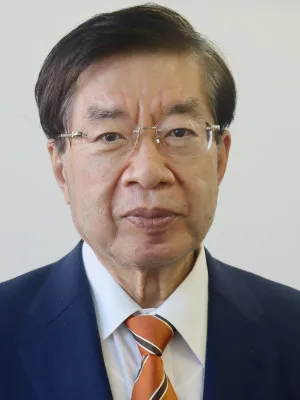

山本一太知事氏の政策と多文化共生

群馬県の山本一太知事氏は、2期目を「攻めの4年間」と位置づけ、県民全体の幸福度向上を最優先課題としています。その中で外国人住民への支援も重要な施策の一つです。

山本知事氏は「お天道様の下でできないことはやらない」という哲学を掲げ、県民全体の利益を考えた透明な政治を実践しています。デジタル・クリエイティブ産業の育成や教育イノベーションなど先進的な取り組みを進める一方で、地域に暮らす全ての人が幸福を実感できる社会づくりにも力を注いでいます。

ただし、外国人受け入れにあたっては、法律や文化を守ることが大前提となります。地域社会との共生を実現するためには、受け入れる側の環境整備と同時に、外国人側にも日本の法律や文化を尊重する姿勢が求められます。適切な法整備を進めながら、互いに理解し合える関係を築くことが重要です。

今後の展望と課題

今回の講演会は12月11日までの申込制で、群馬県と群馬県立女子大学地域日本語教育センターが共催します。参加対象は日本語ボランティア、自治体職員、教員、大学生、高校生など幅広く設定されており、地域全体で外国人支援に取り組む姿勢が表れています。

文部科学省は2025年度、この事業に約5億5000万円を投じる予定です。しかしこの規模の予算で全国の外国人住民すべてに十分な支援が行き届くかは疑問が残ります。今後も継続的な財政支援と、地域の実情に応じた柔軟な対応が必要となるでしょう。

また、外国人受け入れ政策全体を見ると、国益の説明が不十分なまま進められているという指摘もあります。外国人労働者の受け入れは労働力不足の解消に寄与する一方で、社会保障費の増加や文化摩擦などの課題も生じます。国民の理解を得るためには、こうした点について丁寧な説明と議論が求められます。

群馬県の取り組みは、地域に根ざした日本語教育の一つのモデルとなる可能性があります。方言という地域独自の言語資源を活用することで、外国人住民の定着を促し、真の多文化共生社会を実現できるかもしれません。今後の成果に注目が集まります。