2018-12-25 コメント投稿する ▼

国交省が外国人の公営住宅入居を認める通達 「日本人が落選し団地が占有」の懸念

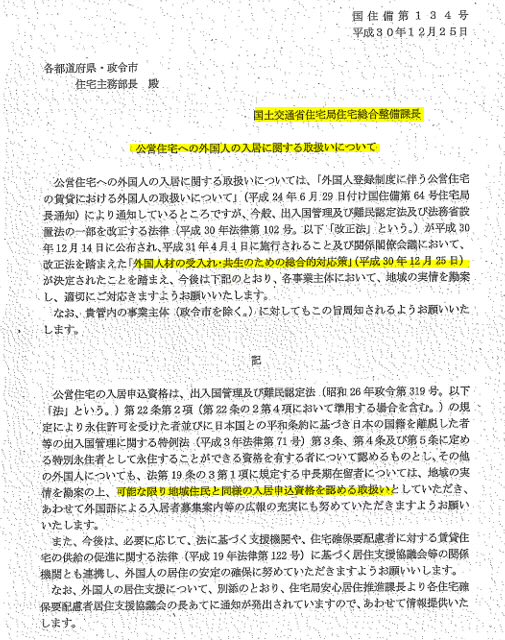

外国人の公営住宅入居を認める国交省通達

平成30年12月25日、国土交通省は各都道府県と政令指定都市に対し「公営住宅への外国人入居」に関する通知を出した。内容は「地域住民と同様に外国人にも入居資格を認めること」「外国語での広報充実に努めること」を求めるものである。これは公営住宅法に基づく運用の明確化とされるが、実質的に外国人への門戸を大きく開く措置だ。

入居資格は資産ではなく所得によって決まる。結果として低所得者が有利になるが、留学生や資格外活動で生活費が限られる外国人が条件を満たしやすくなる。この仕組みでは、日本人が抽選や選考で落選し、空き住戸を外国人が占める状況が常態化しかねないとの懸念が広がっている。

「これでは団地が外国人だらけになってしまう」

「日本人が入れず外国人優先になるのは制度の欠陥」

「治安悪化やスラム化を招くのではないか」

「低所得だからと優遇するのは逆差別だ」

「国交省は住民の声を無視している」

SNSではこうした批判が噴出し、「公営住宅のスラム化は避けられない」との声も相次いだ。

制度の背景と公営住宅の役割

公営住宅は住宅に困窮する低所得者のために整備された制度であり、戦後から都市部を中心に住宅セーフティネットの役割を果たしてきた。入居条件は原則として「低所得者」「住宅に困窮していること」が基準となる。

国土交通省が通達を出した背景には、国際化の進展を受け、外国人住民への対応を標準化しようとする意図がある。少子高齢化で人口減少が進む中、「外国人も地域の一員」として取り込む発想だが、政策の受け止められ方は決して一様ではない。

地域社会に広がる懸念

公営住宅にはこれまでも一部で外国人世帯が入居してきたが、今回の通達で「資格を認める」姿勢が明確化されたことにより、住民の不安が表面化した。懸念点として挙げられるのは主に三つ。

第一に、治安の悪化。居住者の増加に伴う生活トラブルや文化摩擦、ルール違反が懸念される。第二に、コミュニティの希薄化。言語の壁や生活習慣の違いが、地域住民との交流を難しくし孤立を生む恐れがある。第三に、日本人低所得世帯の排除感。入居希望者の競争が激化し、日本人が落選する一方で外国人が選ばれる構図に対する不満が強まる。

こうした懸念が「団地のスラム化」という言葉で象徴的に語られている。

見直しを求める声と国益の視点

批判の根底には「外国人優遇ではないか」という不満がある。特に生活保護との関係では「日本人が負担し、外国人が享受する」という不公平感が増幅している。さらに、自治体が多言語広報のために税金を使うことへの反発も強い。

本来、公営住宅は国民のための制度であり、優先されるべきは日本人の困窮世帯である。外国人を含めるにしても、入居条件や比率を制限するなど調整が必要だろう。国益の観点からすれば、外国人受け入れ策を「地域住民の理解と安全」を前提に設計し直さなければ、分断を招く危険が高い。