2025-07-04 コメント投稿する ▼

【沖縄「差別なき社会」条例に問われる報道倫理】実名公表の是非と制度の限界、浮かび上がる深層

ところが、その後ある新聞社が、独自調査をもとに投稿者とされる人物の実名を報じたことで、波紋が広がっている。 今回、県は動画内容について「中国人出て行け」といった排除的言動を含むとして、「差別的言動」に該当すると認定したが、投稿者の所在が不明なことを理由に氏名公表には至らなかった。

県条例初適用で浮き彫りに 「正義」と「報道」の緊張関係

沖縄県が2023年に制定した「差別のない社会づくり条例」が、2025年3月に初めて適用された。インターネット上で公開された2本の動画が、「不当な差別的言動」に該当するとされ、県が発言内容を公表したが、投稿者の氏名までは明かされなかった。

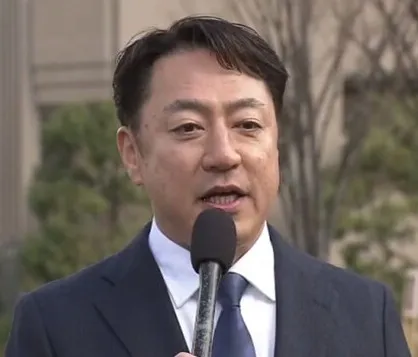

ところが、その後ある新聞社が、独自調査をもとに投稿者とされる人物の実名を報じたことで、波紋が広がっている。こうした状況を受けて、政治・社会分野で発信を続ける新垣淑豊氏は、自身のサイトで「報道の在り方と制度の妥当性」をめぐる見解を発表。正義の名のもとに加熱するメディア報道への冷静な問いかけが注目を集めている。

「“公益性”を盾にする報道が、いつしか人権侵害になっている」

「条例の趣旨と矛盾する形で実名をさらすのは本末転倒」

「正義感だけで暴走する社会になってはいけない」

「法をすり抜ける報道機関こそ“手続きなき権力”では」

「差別をなくすなら、制度を守る姿勢こそ必要だと思う」

SNSでは、新垣氏の投稿に共感する声が広がる一方、報道機関の立場や公益性とのバランスについての議論も活発化している。

行政が公表避けた実名を、メディアが先行報道

今回、県は動画内容について「中国人出て行け」といった排除的言動を含むとして、「差別的言動」に該当すると認定したが、投稿者の所在が不明なことを理由に氏名公表には至らなかった。

しかし、ある新聞社が「公益性がある」との判断から、投稿者とされる人物の実名を独自に報道。新垣氏はこの点について、「行政の正式な手続きを経ずに、報道機関が“代わりに裁いた”かのような状況を生み出している」と批判する。

「プライバシーの侵害」「名誉毀損」「社会的制裁」といったリスクを無視した報道姿勢は、「制度の補完」ではなく「制度の否定」となりかねないというのが、新垣氏の見解だ。

制度のあいまいさも課題に

ただ一方で、新垣氏は条例自体にも問題があることを指摘している。差別的言動の定義が不明瞭であること、氏名公表に至る基準も客観性に乏しい点が、行政の萎縮や運用の混乱を招いているとした。

この制度的な曖昧さが、逆に「メディアによる正義の代行」を誘発し、結果として報道の暴走につながるという構図だ。つまり、制度が不十分であればこそ、報道が「穴埋め」をしようとし、そこに重大な倫理リスクが生じているという。

報道機関への問いかけ 「力ある者こそ自制を」

新垣氏は、報道機関が「権力を監視する役割を持つ存在」であることは認めたうえで、「その影響力の強さゆえに、誰よりも慎重な姿勢が求められる」と語る。

「差別と闘うこと」と「個人を暴くこと」は本質的に異なる行為であり、制度を無視した実名報道は、「正義の名を借りた社会的制裁」になりかねないとの警鐘を鳴らす。

「“番人”である報道が、手続きを無視して制裁を加えてしまうのは危険だ」

「民主主義社会において、正義とは冷静な制度運用の中にあるべき」

「感情ではなく、法に基づいた仕組みが私たちの社会を守っている」

「制度をすっ飛ばしてもいい、という空気こそが最も怖い」

「手続きと人権のバランスを考え直すタイミングかもしれない」

こうした問題提起は、報道の自由とその限界、人権と公共性のはざまで揺れる現代社会において、避けて通れない問いとなっている。

差別をなくすことは社会全体の課題であり、強く、継続的な取り組みが必要だ。一方で、その正義を実現するプロセスが乱暴であれば、別の差別や偏見を生みかねない。

新垣淑豊氏が強調したのは、「手続きを守ること」そのものが民主主義であり、人権の土台であるという視点だ。

報道機関、行政、そして市民。全ての立場に、冷静さと誠実さが求められている。正義感の暴走ではなく、制度と倫理に支えられた慎重な言論こそが、「差別のない社会」へ続く道なのだろう。