2025-07-28 コメント投稿する ▼

玉城デニー知事、琉球大学で講演 「基地問題は他人事じゃない」若者に“自分ごと”の視点促す

「辺野古への新基地建設は、沖縄の基地負担をむしろ固定化するものであり、県民の圧倒的多数が反対している」と述べ、日米両政府に対し建設の中止を求めている姿勢を明確に示した。 政府が強行する新基地建設に対し、県は法廷でも政治的にも粘り強い対抗を続けており、その意味では司法判断を受けてもなお、“終わった問題”ではないとの認識が県政側にはある。

琉球大学で語られた「基地は生活の問題」

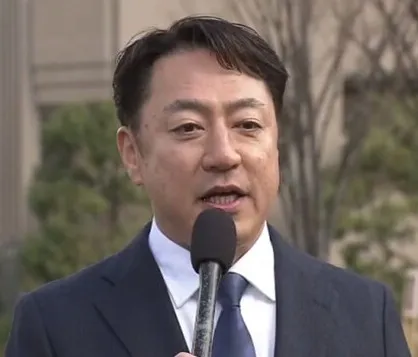

沖縄県主催の「トークキャラバン」が7月28日、琉球大学(西原町)で開催され、玉城デニー知事が基調講演を行った。米軍基地の現状や辺野古新基地建設問題について、学生を中心とする若者世代に「自分ごと」として捉えてもらうことを目的にした企画で、会場には活発な意見や質疑も交わされた。

デニー知事は講演で、米軍の航空機事故や米兵による性暴力、環境汚染などが後を絶たず、「県民の命や人権、日常の生活そのものが脅かされている」と強調。「辺野古への新基地建設は、沖縄の基地負担をむしろ固定化するものであり、県民の圧倒的多数が反対している」と述べ、日米両政府に対し建設の中止を求めている姿勢を明確に示した。

「移設で負担軽減」は幻想 専門家が指摘

講演後のパネルディスカッションでは、同大学の山本章子准教授が「普天間基地返還と辺野古移設によって、果たして負担は減るのか」と学生に問いかけ。実際には、米軍機が基地間移動の際、市街地上空を飛行するルートが設定されており、「辺野古に移しても、騒音も事故も解決しない」と明言した。

また、琉球新報の渡具知和奏記者は、若者の間で「抗議活動が怖い」「基地問題より生活が大事」といった声がある現実を紹介しつつ、「だからこそ希望を土台に語り合い、未来を考える場所が必要だ」と提起。単なる“反対”ではなく、“何を望むのか”という視点の重要性を訴えた。

最高裁判決は「不当」 終わっていない辺野古問題

徳田博人教授は、辺野古埋め立てをめぐる訴訟で県が敗訴した最高裁判決について、「あれは不当な判断だ」と改めて批判。「辺野古問題は終わった話ではない。住民は諦めていない」と力を込めた。

政府が強行する新基地建設に対し、県は法廷でも政治的にも粘り強い対抗を続けており、その意味では司法判断を受けてもなお、“終わった問題”ではないとの認識が県政側にはある。

若者世代に伝える「声を出すことの意味」

「トークキャラバン」では、基地の問題を過去のものや“どこか遠くのこと”とせず、「生活のリアルな問題」として向き合うことの大切さが終始語られた。参加した学生からは、次のような声が寄せられている。

「基地のこと、正直よく知らなかった。生活と関係あるって初めて実感した」

「移設すれば楽になると思ってたけど、話を聞いて疑問がわいた」

「若い人が関心を持たないっていうけど、話す場がなかっただけかも」

「ニュースでは見ない話を聞けた。自分たちの問題だと感じた」

「デニーさんの言葉がリアルだった。他人事じゃないと思うようになった」

こうした声が示す通り、政治的・社会的な課題を「知る」「語る」「行動する」ための土台として、若者への働きかけがいま強く求められている。

この投稿の玉城デニーの活動は、52点・活動偏差値52と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。