2025-07-18 コメント投稿する ▼

公約沖縄県が8月を「不発弾処理推進月間」に制定 玉城知事「戦後80年でも危険続く」探査費全額補助も周知へ

県ではすでに、住宅や事業所の新築を検討している県民を対象に「住宅等開発磁気探査支援事業」を2012年度から実施しており、不発弾の有無を事前に調べる探査費用を100%補助している。 2024年度までにこの制度の利用実績は2310件に上っており、戦後から続く“見えない危険”に向き合う県民の現実を反映している。

「戦後80年」の今も残る脅威、不発弾処理に本腰

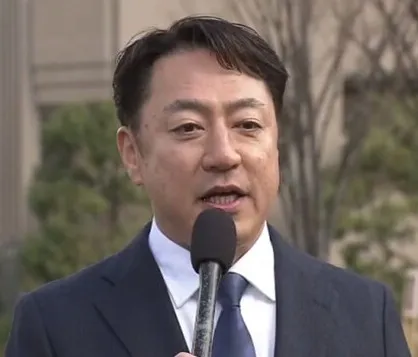

沖縄県の玉城デニー知事は7月18日の定例記者会見で、毎年8月を「不発弾処理推進月間」に制定すると発表した。目的は、不発弾の危険性や探査事業の重要性を県民に広く周知し、処理作業の推進と安全確保を図るためだ。

「戦後80年が経った今も、沖縄には多くの不発弾が残されている。処理にはまだ長い時間がかかると見込まれている」と玉城知事は語り、「安全な地域づくりと戦争の記憶の継承を、県民の皆さんと共に進めたい」と強調した。

「戦争の爪痕がまだ残ってる現実に驚いた」

「80年経っても不発弾…沖縄は本当に最前線だったんだな」

「月間にして意識広めるの、大事な取り組みだと思う」

「不発弾って住宅建てる時にも影響あるんだ」

「記憶の継承って言葉、すごく響いた」

SNS上では、沖縄の過去と現在を繋ぐこの政策に対し、驚きと共感の声が広がっている。

探査費100%補助制度も周知へ

県ではすでに、住宅や事業所の新築を検討している県民を対象に「住宅等開発磁気探査支援事業」を2012年度から実施しており、不発弾の有無を事前に調べる探査費用を100%補助している。

2024年度までにこの制度の利用実績は2310件に上っており、戦後から続く“見えない危険”に向き合う県民の現実を反映している。

玉城知事は、「これから住宅や事務所を建てようとする方には、ぜひこの制度を活用してほしい」と呼びかけ、申請の促進に努める考えを示した。

「補助が100%ってすごい。知らなかった」

「家建てる前に不発弾チェックとか、本当に沖縄の特殊性だ」

「事務所建てようとしてたから、早速確認してみよう」

「地元の人にこういう制度こそ届いてほしい」

「県が本気で安全に取り組んでる姿勢を感じる」

SNSでは、実用的な制度としての評価と、戦後の影響がなお続いている現実への気づきの声が相次いだ。

なぜ“8月”なのか―記憶と向き合う月に

沖縄県が“推進月間”の時期として8月を選んだ背景には、8月が広島・長崎への原爆投下や終戦記念日など、日本にとって「戦争と平和」を見つめ直す機会が集中する月であることがある。

沖縄戦を経て戦後長く米軍統治下に置かれ、現在も多くの基地と共に生きている沖縄にとって、不発弾は単なる“過去の遺物”ではなく、“今ここにある危機”だ。

そのことを県民自身、特に若い世代にも認識してもらうため、象徴的な月である8月を選定したことには意味がある。

“目に見えない戦争”を伝え続ける責任

現在も年間を通じて、不発弾の発見や緊急処理が報告される沖縄。道路工事や学校の改修工事中に見つかるケースもあり、そのたびに避難や交通規制が発生している。

こうした“日常に潜む戦争の名残”にどう向き合うかは、地元自治体だけでなく国全体の課題でもある。

戦争の記憶が薄れゆく中、「今の平和は決して当然のものではない」と伝える行政の姿勢は、地道であっても確実に意味を持つ。

この投稿は玉城デニーの公約「国と連携し、不発弾等の処理に係る取り組みを引き続き推進します。」に関連する活動情報です。この公約は60点の得点で、公約偏差値60、達成率は0%と評価されています。