2025-11-24 コメント: 1件 ▼

玉城デニー知事の深いお詫びでは済まない、58年前水道管放置で沖縄17市町村断水の県政失態

県民生活にとって最も重要な水道インフラの管理が疎かになっていた結果であり、玉城県政の危機管理体制の根本的な問題を浮き彫りにした重大な失態です。 県民からは、辺野古基地問題など政治パフォーマンスばかりに力を入れ、基本的な行政サービスや県民の生活基盤整備が後回しになっているとの厳しい批判の声が上がっています。

県民生活軽視が露呈

玉城デニー知事の「深いお詫び」では済まない沖縄断水の危機管理失態

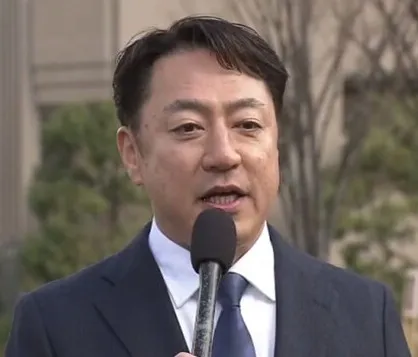

沖縄県は2025年11月24日、大宜味村で水道管が破裂し大規模な漏水が発生した影響で、本島中南部の17市町村で断水する見通しだと発表しました。破裂した導水管は1967年に敷設されたもので、県は老朽化が原因と見ています。玉城デニー知事は夕方の危機管理対策本部会議にオンラインで出席し、「県民、工業用水ユーザーの皆さまに大変ご不便をおかけし、深くおわびする」とメッセージを発しました。

しかし、この事態は単なる事故ではありません。県民生活にとって最も重要な水道インフラの管理が疎かになっていた結果であり、玉城県政の危機管理体制の根本的な問題を浮き彫りにした重大な失態です。県民からは、辺野古基地問題など政治パフォーマンスばかりに力を入れ、基本的な行政サービスや県民の生活基盤整備が後回しになっているとの厳しい批判の声が上がっています。

58年間放置された老朽インフラの実態

今回破裂した導水管は1967年、本土復帰前の琉球政府時代に敷設されたもので、県企業局は老朽化が原因と認めています。沖縄県企業局が管理する水道管の総延長約712キロメートルのうち、36.8%にあたる約262キロメートルが既に耐用年数を超えている状況でした。この数字は以前から把握されており、計画的な更新が急務とされてきたにも関わらず、抜本的な対策が講じられてきませんでした。

県民生活にとって水は生命線です。県はこれまで水道インフラの老朽化問題を認識していたにも関わらず、計画的な更新や予防保全を怠ってきました。その結果、県民の生活を直撃する大規模断水という最悪の事態を招いたのです。玉城知事は「早期の復旧、事故原因の解明と再発防止の徹底を強く指示した」としていますが、本来であれば事故が起きる前に対策を講じるのが行政の責務です。

「デニー知事は辺野古の反対運動ばかりやってて県民生活は後回し」

「水道管が古いって分かってたなら何で直さなかったの」

「基地問題より県民の命に関わるインフラが大事でしょ」

「トークキャラバンで全国回ってる暇があったら県政やって」

「58年前の水道管って放置しすぎ、県の怠慢以外の何物でもない」

情報開示の遅れが混乱を拡大

今回の対応でさらに深刻な問題となったのが、情報開示の遅れです。水道管破裂は24日未明の午前3時頃に確認されていましたが、沖縄県民が事実を知ったのは午前10時過ぎの報道でした。その報道では午後から沖縄県全域で断水のおそれがあるとされ、県民は右往左往する事態となりました。

この情報不足により、スーパーやコンビニからペットボトルの水が瞬く間に消え、買い占め騒動が発生しました。対策の必要ない地域の住民までもが水を買い求めた結果、本当に断水地域の県民が水を購入できないという深刻な事態が起きました。沖縄県の正式発表は夕方の午後5時になってからで、断水地域などの詳細発表が断水開始のわずか数時間前という怠慢ぶりでした。

県企業局は午前11時過ぎに記者会見を開き謝罪しましたが、既に市民の間ではパニック状態が始まっていました。迅速で正確な情報提供さえできていれば、これほどの混乱は避けられたはずです。危機管理における情報伝達システムの不備は、県民の安全と安心を軽視した結果といえるでしょう。

辺野古活動優先で県政運営が疎か

玉城デニー知事は就任以来、辺野古新基地建設反対を最重要課題として掲げ、全国各地でトークキャラバンを開催し、国連人権理事会での発言など国内外での政治活動に力を入れてきました。しかし、その一方で県民の日常生活を支える基本的なインフラの維持管理がおろそかになっていたことが今回の事態で明らかになりました。

沖縄県議会では2024年6月の選挙で玉城知事を支える与党が自民党などの野党に大敗し、少数与党体制に転落しています。有権者の中には「基地問題より暮らし」という考えが広がっており、「経済こそ大切。辺野古だけが問題ではない」との不満の声が高まっていました。今回の断水騒動は、こうした県民の懸念が現実のものとなった象徴的な出来事です。

県民が求めているのは政治パフォーマンスではなく、安全で安心して暮らせる生活環境の確保です。水道、電気、道路といった生活インフラの維持管理こそが、県政の最も基本的な責務であることを玉城知事は改めて認識すべきです。

責任の所在と今後の課題

今回の断水は25日午前中にも解消される見通しとされていますが、根本的な問題は解決されていません。県内の水道インフラの3分の1以上が耐用年数を超えている現状で、同様の事態がいつ再発してもおかしくありません。玉城知事は「老朽化の水道管更新で国に予算措置要求へ」としていますが、これまでも国からの沖縄振興予算は潤沢に配分されてきました。

問題は予算ではなく、県政としての優先順位の付け方と危機管理体制です。辺野古反対運動や政治的アピールに費やしてきた時間と労力を、県民生活の基盤となるインフラ整備に振り向けていれば、今回のような事態は防げたはずです。

玉城知事の「深いお詫び」だけでは県民の信頼回復は困難です。今後は基地問題偏重の県政運営を見直し、県民生活を最優先とした実務的な行政運営への転換が急務です。そして何より、二度とこのような県民の生活を危険にさらす事態を起こさないための抜本的な体制改革が求められています。

この投稿の玉城デニーの活動は、1点・活動偏差値42と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。