2025-11-08 コメント投稿する ▼

公約沖縄本島北部豪雨から1年 観葉植物農家大城政志氏が語る「今も本当にしんどい」復旧状況

2024年11月の沖縄本島北部豪雨から1年が経過しましたが、最も被害の大きかった国頭村比地区では農業被害の復旧が大幅に遅れています。観葉植物農家の大城政志氏(29歳)は、所有する十数カ所の畑のうち復旧できたのはわずか3カ所にとどまり、農業収入の激減に苦しんでいると明かしました。災害から時間が経過しても解決されない課題が、被災農家の生活再建を阻んでいます。

豪雨被害で農業基盤が壊滅状態に

2024年11月9日に発生した記録的な大雨では、沖縄本島北部で線状降水帯が発生し、アメダス東観測所で観測史上最多となる1時間降水量101.5ミリを記録しました。国頭村比地区では比地川が氾濫し、濁流が農地に流れ込み、アオドラセナやレインボーなどの観葉植物の栽培施設が壊滅的な被害を受けました。

大城氏が栽培していたアオドラセナやレインボーは、室内の観賞用として人気の高い観葉植物で、育てやすく葉色の美しさから高い市場価値を持っています。しかし豪雨によりビニールハウスは屋根がなくなり、骨組みが折れた箇所もありました。泥水に浸かった植物は完全に失われ、これまで築いてきた生産基盤が一瞬にして消失しました。

沖縄県内のSNSでは被災状況への反応が相次ぎました。

「農業は何年もかけて作り上げるもの。一瞬で失うなんて辛すぎる」

「毎日のように手をかけてきた植物が全部ダメになるって想像できない」

「観葉植物農家さんも大変な被害を受けたんですね。応援したいです」

「こんな大きな被害があったなんて知らなかった。もっと報道してほしい」

「農業の復旧って思ってる以上に大変なんだということがよくわかりました」

復旧作業は困難を極め収入は激減

氾濫が収まった後、復旧作業が始まりましたが、泥を除去し消毒を行う作業は農家にとって初めての経験で、対応は手探り状態でした。病気になってしまった品種もあり、農業技術の専門知識だけでは対処できない問題が次々と発生しました。

最も深刻な問題は収入の激減です。観葉植物農業は収穫から出荷までに長期間を要するため、一度生産基盤を失うと収入回復までに数年かかります。大城氏のように十数カ所の畑のうち3カ所しか復旧できていない状況では、以前の収入水準に戻るまで相当な時間を要すると予想されます。

支援制度があるも活用には限界

沖縄県では災害により被害を受けた農業者向けに各種制度資金を用意しています。農林漁業セーフティネット資金では原則600万円または年間経営費の6か月分を貸付限度額とし、償還期間は15年以内に設定されています。また施設復旧に特化した資金では、認定農業者を対象に所要資金の80パーセントまたは1施設あたり300万円を上限として支援を行っています。

しかし、これらの支援は基本的に融資であり返済が必要です。収入が激減している状況で新たな借入を行うことへの不安から、活用をためらう農家も少なくありません。また復旧には想定以上の費用と時間がかかるため、既存の支援制度だけでは十分な対応ができないケースが多発しています。

行政対応の遅れが被害を拡大

今回の豪雨災害では、沖縄県の対応の遅れにより災害救助法の適用が困難となり、被災者への十分な支援が行われませんでした。内閣府は豪雨発生時に県の担当課に適用を打診しましたが連絡がつかず、天候回復後では要件を満たさなかったとされています。

さらに問題となったのは、比地川の浚渫工事が事前に実施されていなかった点です。比地地区の住民は2022年12月から2024年10月まで計3回にわたり県に浚渫を要請していましたが、豪雨発生時まで着手されていませんでした。県は安謝川などの浚渫を優先し、比地川は順次対応する方針でしたが、結果的に甚大な被害を招く結果となりました。

一方で2025年3月には国頭村と大宜味村が局地激甚災害に指定され、公共土木施設の復旧事業では国庫補助率が70パーセントから83パーセントに、農地などでは86パーセントから96パーセントに引き上げられました。しかし指定は被害発生から約4か月後であり、迅速な復旧支援には課題が残りました。

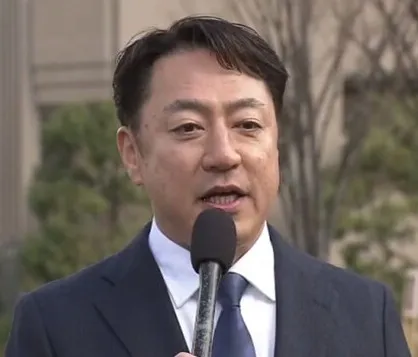

大城氏は現在も厳しい状況が続いていると述べ、「豪雨で仕事と住居が一気に打撃を受け、災害から時間だけがたってしまった感覚。今も本当にしんどい」と心境を語りました。1年が経過した今も、被災農家の完全な復旧への道のりは険しく、継続的な支援が求められています。

この投稿は玉城デニーの公約「治水・浸水対策、土砂災害対策、高潮対策等に取り組みます。」に関連する活動情報です。この公約は点の得点で、公約偏差値、達成率は0%と評価されています。