2025-10-13 コメント投稿する ▼

自民党、公明選挙区に独自候補擁立を検討 連立離脱がもたらす選挙再編

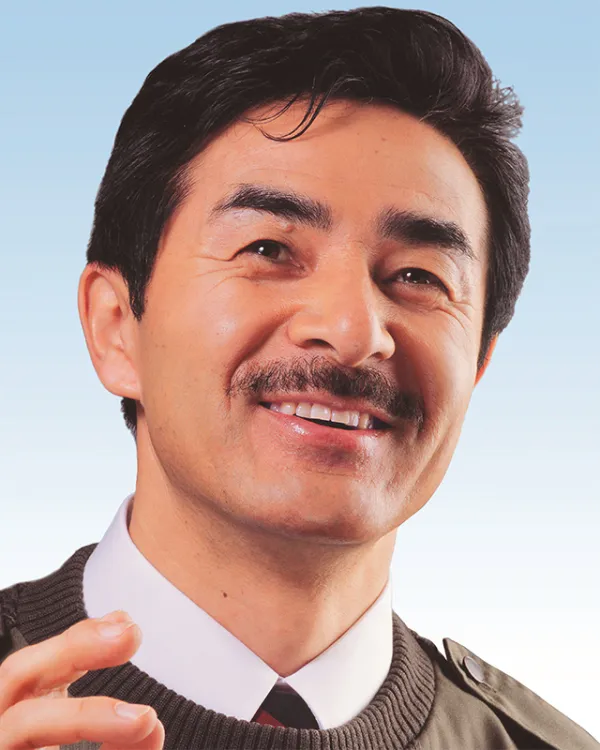

自民党が、公明党の選挙区に独自候補の擁立を検討していることが明らかになった。 公明党の斉藤鉄夫代表は、連立離脱に際して「野党になったわけですから、自民党さんが選挙区に候補者を擁立される動きを、我々としてとやかく言うつもりはありません」と述べ、選挙協力の打ち切りを明言している。

自民、公明“分裂”の先

自民党が、公明党の選挙区に独自候補の擁立を検討していることが明らかになった。これは、公明党が自民との選挙協力の停止を表明したことを受けた動きだ。連立離脱後の選挙構図を先取りし、自民が“自分の陣地”を取り返す戦略を描こうとしている。

公明党の斉藤鉄夫代表は、連立離脱に際して「野党になったわけですから、自民党さんが選挙区に候補者を擁立される動きを、我々としてとやかく言うつもりはありません」と述べ、選挙協力の打ち切りを明言している。である以上、自民としても動かざるを得ない構図になっている。

報道によれば、自民は次期衆議院選で、広島など公明の現職候補がいる選挙区にも、独自候補を立てる方向で準備を進めているという。特に、公明票が比較的強い地域を無視できないと判断しているようだ。

一方公明側では、自民票の支援を期待できなくなるため、小選挙区候補を絞って比例重視に切り替える戦略案も浮上している。報道では「選挙協力崩壊によって、自公モデルの構図変化」が指摘されている。

選挙協力停止の意味と自民のリスク

四半世紀にわたって続いた自公の選挙協力構造が壊れようとしている。これまで自民は、公明を支持母体とする地域を手堅く抑え、“幅広い票の土台”を築いてきた。だが、今後は公明票を“敵票”として扱うリスクも出てくる。報道関係者らはこれを「共倒れリスク」や「票の割れ」などと警戒している。

自民が公明の地盤に候補を出せば、自民‐公明支持層の間で裏切り感が出かねない。自民党は短期的には得票拡張を見込むかもしれないが、中長期で見ると支持基盤へのダメージを招く可能性もある。

また、公明側も比例票でどこまでカバーできるかは未知数だ。小選挙区での存在感が薄れれば、議席そのものを落とすリスクもある。自民・公明それぞれが痛みを伴う選択を迫られている。

さらに、自民は維新との連携も視野に入れているとの報道もある。公明区で維新を“橋渡し役”とする形を模索する動きも伝えられており、新たな選挙協調軸を探る布石との観測が出ている。

地方影響と政局への波及

この選挙区戦略変更は、地方政治にも波及する。これまで自公の枠内で動いてきた地方支部や後援組織は、協力関係を見直す必要に迫られる。反発を抱える地方議員や組織が、自民中心か公明中心かで揺さぶられる可能性もある。

国政レベルでは、この動きは政権の安定性を直撃しかねない。与党間での票の奪い合いが公になることで、政策遂行力や国民からの信頼が揺らぐ。選挙戦の争点そのものより、与党同士の“内乱”構図が目立つ展開になれば、野党側に有利な風が起きる可能性もある。

ただし、戦略の実効性には限界もある。自民が公明の地盤で支持を奪うには、相当な人的・資源的投入を要する。また、候補者を立てて激戦化すれば、逆に自民‐公明支持票が拮抗し、野党に“漁夫の利”を与える構図も十分に考えられる。

視点と今後の焦点

自民党のこの動きは、政策論争よりも権力基盤の再編を先行させる戦略と読める。しかし、票を奪う過程で自民自身が傷つくリスクを軽視できない。

公明党が比例中心の戦略に転じたとしても、有権者の期待に応えられる“存在感”を維持できるかどうかが鍵になる。比例票重視戦略は、接戦区での当落に直結しやすい。

今後注目すべきは、どの選挙区で自民が挑むか、また維新や第三極との関係をどう調整するか、そして地方組織がどちらに傾くか、という三点である。これらが絡み合う中で、選挙構図の再編動向が明らかになるだろう。

与党であっても、選挙区で“戦う相手”を変えてしまえば、政党としての統一と支持基盤の整合性が問われる。自民党がその難題をどう乗り切るかを、国民は注視している。