2025-08-28 コメント投稿する ▼

ガソリン減税をめぐる与野党攻防 国民の生活直撃と「増税バランス論」の矛盾

ガソリン価格高騰が長引く中、与野党の協議は大詰めを迎えている。 それによれば、来週を最終期限として自民党に対し、11月1日からのガソリン暫定税率廃止による実質的な減税に応じるかどうかの回答を迫るという。 自民党の一部は「減税を行うなら新しい財源が必要」として、車関連の新税創設を模索している。

野党が迫るガソリン減税の正念場

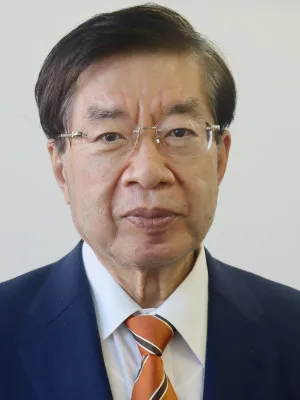

ガソリン価格高騰が長引く中、与野党の協議は大詰めを迎えている。日本保守党の島田洋一政調会長は、立憲民主党の重徳政調会長からの連絡内容を明らかにした。それによれば、来週を最終期限として自民党に対し、11月1日からのガソリン暫定税率廃止による実質的な減税に応じるかどうかの回答を迫るという。加えて、来年4月からの軽油減税の是非についても同時に回答を求めるとしている。

この要求の背景には、自民党の宮沢洋一税調会長が示した「暫定税率を廃止する代わりに新たな車関連税を創設する」という姿勢がある。これでは事実上の恒久増税であり、国民の減税期待を裏切るものだとの批判が強まっている。野党側はこのままの態度が続けば協議を打ち切り、野党単独での強行採決に踏み切る構えを示した。

島田氏は「日本が潰される前に自民党を潰さねばならない」と述べ、強く賛同したことを明らかにした。保守党としても全面的にバックアップする姿勢を鮮明にし、与党に対する徹底抗戦の姿勢を固めた。

「減税を望んでいるのに、新しい税金を作るなんて国民を馬鹿にしている」

「給付金ばかり配っても意味がない。本当の経済対策は減税だ」

「暫定税率は名の通り一時的だったはず。恒久税にするのは裏切りだ」

「泥舟連立政権は結局、国民の生活より財務省の顔色をうかがっている」

「強行採決でもいいから早く減税を実現してほしい」

国民生活を直撃するガソリン価格

ガソリン税には「揮発油税」と「地方道路税」があり、その一部が本来は時限措置である暫定税率として上乗せされてきた。導入から40年以上が経過し、いまだに廃止されず続けられている。この暫定税率が存続することにより、ガソリン価格は1リットル当たり約25円程度高くなっているとされる。

特に地方では車が生活の必需品であり、ガソリン価格の上昇は家計に直撃する。物流業界や農業にも深刻な影響が及び、燃料コストの高騰が最終的に消費者価格に転嫁される構図が続いている。石破総理も就任以降、物価対策の一環として燃料価格の安定化を課題に掲げてきたが、減税に踏み切る姿勢は依然として示されていない。

経済学的に見ても、減税は消費者の可処分所得を増やし、景気の下支えにつながる。給付金と異なり、継続的な購買力の向上が見込まれるため、即効性と持続性を兼ね備えた政策として有効だ。

与党の「増税バランス論」と国民の不信感

自民党の一部は「減税を行うなら新しい財源が必要」として、車関連の新税創設を模索している。しかし、これは「減税のための増税」という国民感覚から乖離した論理に他ならない。国民は新たな財源を探してまで減税を求めているのではなく、過剰な課税そのものを減らしてほしいと願っているのである。

この「減税バランス論」は、家計が節約で乗り切っている現実を無視している。政治家が自らの支出削減を怠り、増税と減税をセットにして議論する姿勢は「ダイエットを知らない肥満の人が健康を語るようなもの」と批判されても仕方がない。

また、与党と公明党の泥舟連立政権は、財務省主導の「増税路線」に逆らえず、国民生活よりも官僚組織との関係維持を優先しているとの見方が根強い。これが国民の政治不信をさらに拡大させている。

ガソリン減税をめぐる今後の焦点

来週が回答期限となる中、自民党が減税に同意するのか、それとも新税創設を理由に拒むのかが最大の焦点だ。野党が宣言通り強行採決に踏み切れば、与野党の対立は激化し、政局の大きな転換点となる可能性がある。

一方で、国際的に見ても燃料税の見直しは広く行われており、欧州では一時的に燃料税を引き下げて家計負担を軽減する政策を取った国もある。日本だけが「暫定」という名目のまま実質的な恒久増税を続けてきたことは、国際比較でも異例だ。

国民にとって必要なのは、単なる給付金のバラマキではなく、日々の生活コストを直接下げる実質的な減税である。ガソリン税廃止の是非をめぐる攻防は、今後の日本経済の方向性を左右する試金石となろう。

ガソリン減税と増税政策の矛盾を正す

今回の協議で問われているのは、単に一時的な価格調整ではなく、日本の税制が国民生活をどのように支えていくかという根本的な問題である。国民の声は明らかに「減税」を求めており、「給付金頼み」「ポピュリズム外交」と同じ発想の場当たり的な政策では信頼を回復できない。

石破政権がこの声に応えられるかどうかは、日本政治の転換点を映し出す鏡となる。国民が納得できる税制改革こそが求められている。