2025-10-15 コメント投稿する ▼

山田太郎が提唱、「山形モデル」で不登校を予防する教育改革の核心

山田氏は、三浦学長から聞いた「不登校は発生後の対応ではなく、予防と環境整備が鍵である」という指摘を強調し、教育政策の方向転換を訴えている。 三浦学長は、「登校できる子どもを支えている環境を分析することが、不登校の予防に直結する」と話した。 山田氏が視察した聖和学園短期大学では、三浦学長から宮城県における不登校率の高さが示された。

山田太郎参議院議員が提起する「山形モデル」による予防型支援

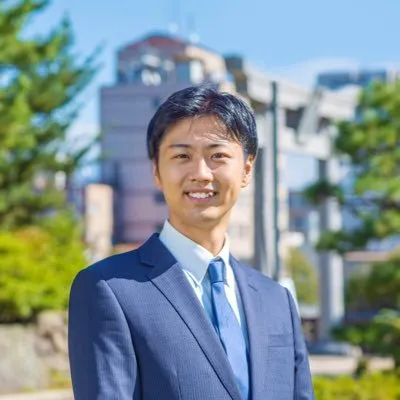

参議院議員・こども政策を担当する山田太郎氏は2025年10月10日、宮城県の聖和学園短期大学を視察したとSNSで報告した。山田氏は、三浦学長から聞いた「不登校は発生後の対応ではなく、予防と環境整備が鍵である」という指摘を強調し、教育政策の方向転換を訴えている。

山形モデルとは何か:包括支援の枠組み

山田氏が言う「山形モデル」は、発達障害の有無を問わず、不登校・場面緘黙・経済的困窮・虐待など、多様な困難を抱えるすべての子どもを支援対象とする包括的システムである。三浦学長が長年、山形県で実践してきた教育支援の考え方に基づいている。

このモデルの特徴は、問題が深刻化してから対応する「事後支援」ではなく、困難の芽を早期に察知し、学校・地域・保護者らが連携して対応する「予防型支援」に重きを置くことだ。三浦学長は、「登校できる子どもを支えている環境を分析することが、不登校の予防に直結する」と話した。

具体的手法としては、教員研修、乳幼児期の発達スクリーニング、巡回支援、地域との連携が挙げられる。山形県では教員に対して特別支援教育の理解を深める研修を実施し、学校全体の対応力を底上げしている。また、教室の照明や色調、休息スペースなど、感覚過敏の子どもにも配慮した環境整備を進めることが、支援の第一歩とされている。

宮城現場で示された課題と山形モデルの意義

山田氏が視察した聖和学園短期大学では、三浦学長から宮城県における不登校率の高さが示された。小・中・高校いずれも全国平均を上回るといい、要因は学力やいじめだけでなく、発達特性や家庭環境、地域資源の不足など複合的だという。三浦学長は「支援とは診断や制度に頼るだけでなく、地域全体で環境を整えることから始まる」と強調した。

この報告に対し、SNSや教育現場からも多様な反応が寄せられた。

「子どもが学校に行けない背景を、もっと丁寧に見つめてほしい」

「予防の視点を教育政策が持つようになったのは大きな前進だと思う」

「先生が学び直す環境を整えないと支援の実効性は上がらない」

「後追い対応ではなく、早期発見の仕組みを作るべき」

「地域差が出ないように国会で具体的な仕組みを議論してほしい」

現場の声はいずれも「後手に回る教育支援」を変えるべきだという強い意志を感じさせる。

政策的意義と課題

山形モデルを国の制度や予算に反映させるには、いくつもの課題がある。教員の専門性向上、自治体ごとのリソース格差、財源確保、行政間の連携などだ。

特に、予防型支援システムを制度化するには、教員研修や巡回支援体制の整備、データ分析と情報共有の仕組みづくりが欠かせない。山田氏は「現場の知恵を全国に広げることが国の責任だ」と述べ、政策化を急ぐ姿勢を見せている。

ただし、全国展開には慎重な設計も必要だ。地域ごとの実情を無視して一律導入することは、かえって現場を混乱させるおそれがある。地域ごとに柔軟性を持たせつつ、共通の理念として「予防と環境整備」を国の教育行政に定着させることが理想的だ。

山田氏の視察は、単なる制度論にとどまらず、教育を「不登校対策から予防支援へ」と転換させる第一歩を象徴している。現場の小さな実践から国家レベルの制度改革へ——その流れを支えるのは、現場と政策の連携である。