2025-11-10 コメント投稿する ▼

和歌山県がツキノワグマ管理計画を策定 生息数467頭で保護から駆除へ政策転換

全国でクマによる深刻な人身被害が相次ぐ中、和歌山県は2025年11月、紀伊半島に生息するツキノワグマの管理計画を正式に策定した。 生息数が平成10年の推定180頭から令和6年度には467頭と大幅に増加したことを受け、従来の保護政策から管理政策へと大きく方針転換する。 人とクマのすみ分けを図るため、生息域を4つのゾーンに区分し、段階的な被害防止策を講じていく画期的な取り組みとなっている。

生息数2.6倍増で管理へ転換

紀伊半島のツキノワグマは、和歌山、奈良、三重の3県にまたがって生息する地域個体群として知られている。県によると、平成10年度の調査では約180頭と推定され、環境省のガイドラインで400頭以下は「保護すべき個体群」とされているため、これまで保護政策が取られてきた。

しかし令和6年度に環境省と3県が共同で実施した生息数調査では、推定生息数が467頭と判明した。管理政策が可能となる400頭を大きく上回る結果となり、絶滅の危惧が低下したことで、県民の安心・安全確保を最優先とする管理政策への転換が可能となった。

管理計画の対象期間は2025年10月30日から2027年3月31日まで。捕獲数の上限は紀伊半島全体の推定生息数の8%以下とし、3県で調整して実施する方針だ。

目撃情報が4倍近く急増

近年、県内でのツキノワグマ目撃情報は急激に増加している。令和5年度の48件から、令和6年度には180件と約4倍に急増した。地域別では田辺市26件、新宮市20件、有田川町24件、日高川町21件など、これまで目撃が少なかった地域でも出没が確認されている。

令和7年度についても、9月末時点で既に57件の目撃情報が寄せられており、引き続き高い水準で推移している。特に田辺市では2025年に124件と最多を記録し、従来は出没が稀だった上富田町や白浜町でも相次いで目撃されるなど、生息域の拡大が懸念されている。

人身被害については過去30年間で2件発生しており、令和元年には有田川町で女性が全治1週間のけがを負った事例がある。地域住民への精神的被害だけでなく、人的被害発生の恐れも高まっていることが管理計画策定の大きな理由となった。

「山に食べ物がないから里に降りてくる」

「祭りや草刈りで山に入るので心配」

「鉢合わせたら本当に怖い」

「子どもの通学路が不安になった」

「これ以上被害が拡大する前に対策を」

4つのゾーンで段階的管理

管理計画の最大の特徴は、人とクマの活動エリアを明確に区分したゾーニングシステムの導入である。県は生息域を以下の4つのゾーンに分類し、それぞれに応じた対策を実施する。

コア生息地では、人の活動がほとんどなくクマが主に生息する奥山地帯として設定。ここでは基本的に捕獲は行わず、クマの生息環境を保全する方針だ。

緩衝地帯は、コア生息地と人の活動区域の間に設けられる。秋に大量出没が見込まれる年には、予防的な管理捕獲を実施する。

防除地域では、農林水産業など人の活動が盛んな地域として、電気柵の設置や追い払いなどの被害防止策を重点的に実施する。

排除地域は防除地域の内側に設定され、人の安全を最優先とする地域だ。ここに出没したクマは有害捕獲の対象となり、必要に応じて殺処分も実施される。

全国的なクマ被害の深刻化

和歌山県の管理計画策定の背景には、全国でクマ被害が深刻化している現状がある。2025年度は特に東北地方で被害が急増しており、秋田県では10月末時点で54人が被害に遭い、うち2人が死亡する異常事態となっている。

環境省の統計によると、2025年度は9月末までに全国で99件の被害が発生し、108人が被害を受け、5人が死亡した。これは前年度の被害者数85人を既に上回っており、過去最悪レベルの被害状況となっている。

秋田県では事態の深刻さを受けて、鈴木健太知事が自衛隊派遣を要望するまでに至っている。「県と市町村のみで対応できる範囲を超えており、現場の疲弊も限界」として、国レベルでの対応を求める声が高まっている。

科学的管理で共存目指す

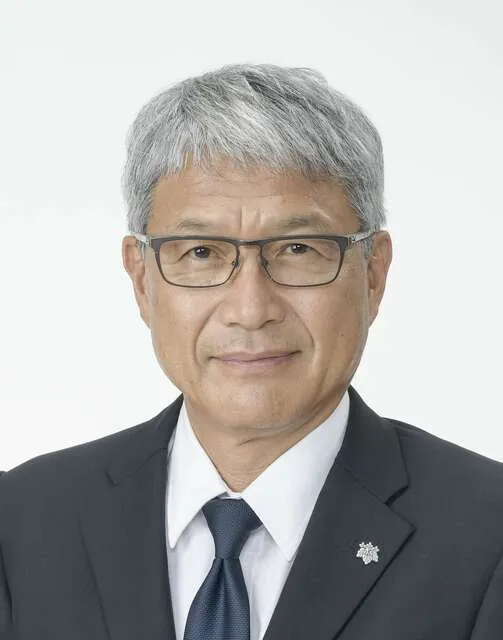

宮﨑泉知事は記者会見で、県内は秋田などのように市街地にクマが出現する状況にはないとしながらも、「被害を食い止めるためにも、生息地に立ち入らないように注意が必要」と呼びかけた。複数人での行動や、鈴やラジオを鳴らしながら歩くなど、クマとの遭遇を避ける対策の重要性を強調した。

管理計画では、問題行動を起こした個体の有害捕獲だけでなく、人の生活圏への出没防止を目的とする管理捕獲も実施する。これにより、従来の事後的な対応から予防的な管理へと大きく転換することになる。

県は「県民の安心・安全を最優先とし、ツキノワグマの紀伊半島個体群の安定的維持と人的被害の防止を両立させていく」と表明している。科学的な根拠に基づく適切な個体数管理により、人とクマの共存を目指す先進的な取り組みとして注目される。

この管理計画は、全国的なクマ問題の解決に向けた重要なモデルケースとなる可能性が高い。他の都道府県でも同様の管理計画策定が進んでおり、人と野生動物の共存に向けた新たな時代の到来を告げるものといえるだろう。