2025-09-16 コメント投稿する ▼

自由民主党(自民)総裁選:林芳正氏が「一律2万円給付」見直しを示唆 与野党合意を強調し、減税論との整合性を問う

自由民主党(自民)と公明党(公明)は、連立として一体の政策パッケージを打ち出す必要がある。 給付見直しを契機に、所得減税や社会保険料負担の見直し、成長投資減税、家計の省エネ投資を後押しするスキームなど、家計と生産性の双方に効く選択肢を具体化できるかが試金石になる。 総裁選が政策本位の競争になるなら、現金給付の再検証は出発点であり、終着点ではない。

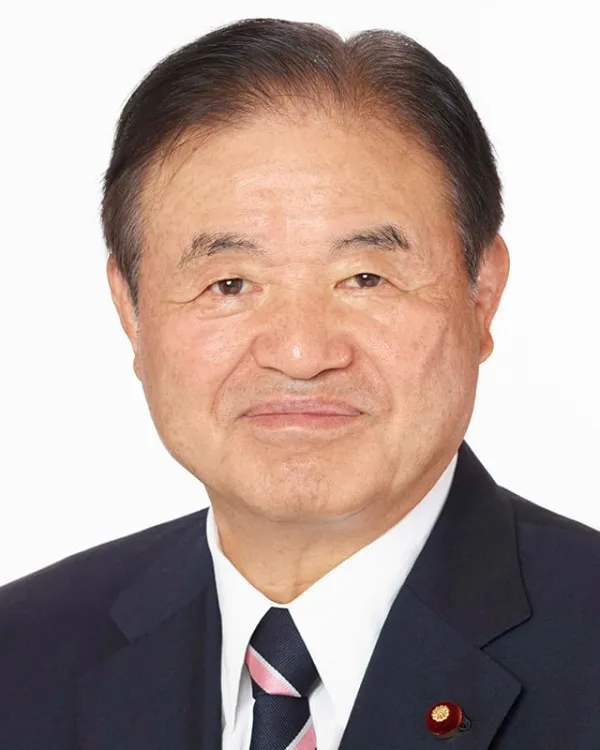

林芳正氏が「一律2万円給付」見直しを示唆

自由民主党(自民)総裁選は22日告示、10月4日投開票の日程が迫る中、林芳正官房長官が16日の番組で、物価高対策として与党が掲げてきた「国民一律2万円の現金給付」について見直しに含みを持たせた。参院選で与党が過半数を確保できなかった現実を踏まえ、「柔軟に与野党で合意できる点を探すのが現実的」と発言したもので、政策の軸足をどこに置くのかが改めて問われている。

石破茂首相の下で政権運営が続く中、与党内の政策優先順位の再整理は避けて通れない。とりわけ生活者が直面する物価高と実質賃金の伸び悩みの中で、現金給付の是非は家計行動と財政規律を同時に考える論点である。林氏の「柔軟」発言は、選挙結果を受けた現実路線と受け止められる一方、給付金の政策効果や公平性、実施コストに関する再検証の必要性も浮かび上がらせた。

「また給付?現場は毎月の請求で苦しい、次こそ減税を」

「選挙前と言っていたことが選挙後に揺らぐのは不信感につながる」

「与野党合意は大事だが、家計に届く速さも同じくらい重要」

「給付は一度きりの安心、減税は毎月の安心だと思う」

「議論の中心がブレないよう、数字と検証で示してほしい」

こうした声は、政策の実効性と説明責任を同時に求める国民の感覚を端的に表している。給付策の実務面では、対象設計や所得制限の有無、自治体の事務負担、時期の見通しなど具体論が避けて通れない。発言はその再設計の余地を開いたとも言える。

給付金より減税を求める声と与党の課題

一律給付は家計の流動性制約を一時的に和らげる効果が期待される一方、恒常所得には直結しにくく、消費の持続性に課題が残るとの評価が繰り返し示されてきた。対照的に、恒久的または時限的な減税は可処分所得を継続的に押し上げ、価格上昇局面でも見通しを立てやすい利点がある。世論では「給付より減税」を支持する回答が目立ち、特に日々の生活費に直結する消費税・所得税の負担感が強い。

自由民主党(自民)と公明党(公明)は、連立として一体の政策パッケージを打ち出す必要がある。だが、現金給付の規模、タイミング、対象をめぐっても両党内で温度差は小さくない。物価高対応と財政健全化の両立を図るには、既存歳出の精査、執行遅延の是正、重複事業の統合など地道な見直しが不可欠だ。給付に偏りがちな議論を整理し、家計と企業の両面から持続的に効く減税・投資促進の設計に踏み込めるかが問われる。

一律2万円という「わかりやすさ」は政治的には魅力的である。しかし政策の信頼性は、単純さだけでなく、目的に対する効果の確度で決まる。必要なのは、“誰に・何のために・どの期間”という三点の整合性だ。林氏の見直し示唆は、まさにこの再定義の出発点となる。

総裁選の論点と解散観のリアリズム

林氏は解散戦略について「総裁選で議論するイシューではない」とし、むやみに解散を繰り返すのではなく政策遂行を優先する姿勢を示した。政局より政策というメッセージは、選挙疲れの国民感情に一定の整合性を持つ。他方で、政策遂行の担保には国会運営の安定が要る。与野党の合意形成を前提に据えるなら、政策の優先順位と工程表がこれまで以上に重要になる。

ここで鍵となるのが、減税・給付・規制・投資促進をどう組み合わせるかという“ポリシーミックス”だ。給付見直しを契機に、所得減税や社会保険料負担の見直し、成長投資減税、家計の省エネ投資を後押しするスキームなど、家計と生産性の双方に効く選択肢を具体化できるかが試金石になる。

連立与党は、合意形成のプロセスが長引けば「決められない政治」との批判を招きやすい。泥舟政権という厳しい言葉も、意思決定の遅滞や曖昧な説明が積み重なると現実味を帯びる。説明の土台となるのは、対象・時期・財源・効果の見取り図である。総裁選の論戦はそこでこそ競われるべきだ。

自民党総裁選と2万円給付見直し・減税論の行方

総裁選が政策本位の競争になるなら、現金給付の再検証は出発点であり、終着点ではない。生活防衛と成長の両立には、家計の可処分所得を持続的に押し上げる減税と、賃上げを促す企業の投資環境整備を同時に進める必要がある。与野党の合意を重視するのであれば、工程と指標を明確化し、効果検証を約束することが信頼回復の王道となる。

政策は数値で語られるべきだ。どの所得階層の可処分所得がどれだけ増えるのか、どの時点で家計の実感に届くのか、自治体や企業の実務負荷はどれほどか。これらの問いに先回りして答える計画が示されれば、合意形成は速くなる。給付見直しの示唆を、減税や投資促進と結び付けて具体化できるか。自由民主党(自民)と公明党(公明)は、連立としての意思決定速度と説明責任が試されている。

最後に、政策議論のゴールは「暮らしに効くかどうか」だ。家計の安心と企業の挑戦を両立させる設計が明確なら、言葉は実効性に変わる。総裁選は、その実効性を競う舞台である。