2025-07-10 コメント投稿する ▼

茨城の外国人インターンに“即戦力”評価 課題も

人手不足が続く中、茨城県が主導する外国人インターンシップ事業に注目が集まっている。 インターンとして参加したのは、インドのアミティ大学で日本語を学ぶ工学部生たち。 茨城県は昨年7月、インドのアミティ大学と覚書を締結し、インターンシップ制度を本格始動。

外国人材の活用に本腰?茨城のインド人インターンシップ

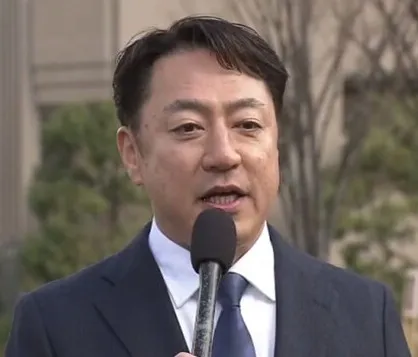

人手不足が続く中、茨城県が主導する外国人インターンシップ事業に注目が集まっている。7月10日、県庁で開かれた報告会では、インド人学生3人と受け入れ企業2社が成果を共有。企業側は「即戦力と感じた」「今後は現地にも拠点をつくりたい」と前向きな姿勢を示した。

インターンとして参加したのは、インドのアミティ大学で日本語を学ぶ工学部生たち。IT分野などで5〜6週間の就労体験を行い、県内企業との協働に挑戦した。中でもアリャン・ミシュラさん(23)は「日本の時間厳守や現場文化を学んだ。近い将来、茨城で働きたい」と意欲を見せた。

「日本で働きたいと自ら言ってくれるのは素直にありがたい」

「インドの若者のほうが日本の若者より元気あるんじゃないか」

「このまま外人だらけの職場になるのが当然って空気、怖くない?」

「人手不足だからって文化も生活も違う人を簡単に受け入れて大丈夫?」

「“即戦力”という言葉、便利に使いすぎてると思う」

本当に“即戦力”?企業の都合が先行か

報告会では企業側の好意的な意見が目立ったが、果たしてそれは“即戦力”としての人材評価か、それとも“低コストな労働力”としての期待なのか。

ITスキルの高さを評価する一方で、「日本語能力」や「労働文化への適応力」が十分かは未知数のまま。特に地方企業にとっては、文化的な摩擦や日常生活の支援体制をどう整えるかが大きな課題だ。実際、職場での言語コミュニケーションに苦労するケースや、日本特有の“空気を読む”慣習とのギャップに悩む外国人労働者も少なくない。

それにもかかわらず、「即戦力」という評価が表面的に繰り返されているのは、企業の“人手不足の焦り”が背景にあると言える。

地方自治体が“移民受け入れ先”に?

茨城県は昨年7月、インドのアミティ大学と覚書を締結し、インターンシップ制度を本格始動。今年5月からは10人の学生が来日し、ITや製造分野を中心に実地体験を進めている。

表向きは「人材育成」「国際交流」といった美しい名目が並ぶが、実態としては“将来の労働力確保”を見据えた受け入れ制度に他ならない。少子高齢化が進む地方にとって、外国人学生や技能実習生が“都合の良い人材”として扱われている現実もある。

外国人学生たちは日本語を学び、日本の職場文化を吸収しようと努力しているが、一方で、受け入れる側の日本社会には「同化を求める」意識が強く、外国人が自らの文化を保ちながら働くには依然として壁がある。

また、地域住民との軋轢やトラブルが起きた場合、それを誰がどう対応するのか。制度設計は「人材を呼び込む」ことばかりが先行し、「定住支援」や「トラブル対応」の仕組みが極めて曖昧なのが実情だ。

“共生”か“依存”か 日本社会が直面する選択

今後、茨城に限らず全国の地方自治体で同様の外国人受け入れ事業が拡大することは確実だ。だが、日本の文化や法を尊重することが前提であり、外国人を優遇したり、“労働力”としてだけ扱う構造が続けば、やがて深刻な社会摩擦を招くことにもなりかねない。

本来、日本の人手不足問題に対しては、労働条件の見直しや減税による雇用促進など、国内の若者や主婦、高齢者が働きやすい環境を整えることが先ではないか。安易に海外に依存し、「移民政策」に傾くことは、地域社会に長期的な緊張を生み出すリスクがある。

一時的な“即戦力”の確保に目を奪われるのではなく、日本人自身の生活や働き方をどう見直すか――この視点なくしては、真の共生社会は築けない。

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)