2025-08-31 コメント: 1件 ▼

高額療養費制度見直しが迷走 患者負担と財源の狭間で問われる持続可能な医療

医療費の自己負担が一定額を超えた場合に国が補填する「高額療養費制度」の見直しをめぐり、政府の議論が迷走している。 当初は2025年8月から自己負担上限額を段階的に引き上げる方針だったが、患者団体の強い反発を受けて見送りに。 医療費の自己負担が一定額を超えた場合、所得に応じて上限額を設定し、それ以上は国が補填する仕組みだ。

高額療養費制度見直し、迷走する議論

医療費の自己負担が一定額を超えた場合に国が補填する「高額療養費制度」の見直しをめぐり、政府の議論が迷走している。当初は2025年8月から自己負担上限額を段階的に引き上げる方針だったが、患者団体の強い反発を受けて見送りに。予算案の修正を余儀なくされた結果、厚生労働省は新たに専門委員会を立ち上げ、再設計を急いでいる。しかし、持続可能な公的医療制度をどう守るのか、結論は容易ではない。

「負担増は生活を直撃する。病気になった人が不安で治療を控える事態を招きかねない」

「現役世代の保険料が重すぎる。制度を守るためには見直しは必要だ」

「高額薬の普及で制度が維持できないのは明らか。抜本改革が必要」

「制度を守ると言いながら国は一方的に患者に負担を押し付けている」

「高齢化社会で全世代型の負担の仕組みを作らなければいけない」

SNS上ではこうした賛否が飛び交い、制度の将来像をめぐる議論は広がり続けている。

制度の歴史と仕組み

高額療養費制度は「福祉元年」と呼ばれた1973年に創設された。医療費の自己負担が一定額を超えた場合、所得に応じて上限額を設定し、それ以上は国が補填する仕組みだ。例えば年収370万~770万円の現役世帯では、1か月の自己負担上限はおおむね8万円台に設定されている。

この制度は「誰もが安心して医療を受けられる」ことを保障するセーフティーネットであり、特に高額な薬剤や長期入院を余儀なくされる患者にとって不可欠だ。だが近年は高齢化の加速や医療の高度化、新薬の普及により、制度が国の財政を圧迫する大きな要因になっている。

膨らむ医療費と財源の限界

国の医療費は年々増加し、2023年度には47兆円を突破。国内総生産(GDP)の約1割を占める規模だ。背景には75歳以上人口の増加や高額薬の普及がある。1人当たり数千万円に及ぶ抗がん剤や難病治療薬は医療の進歩を象徴する一方、制度負担を急速に膨張させた。

こうした状況を受け、厚労省は昨年11月の社会保障審議会で「現役世代の保険料負担軽減のため、患者の自己負担上限を引き上げるべき」と提案。12月には部会が了承し、2025年度予算案に盛り込まれた。しかし患者団体や与党議員から「弱者切り捨てだ」と批判が相次ぎ、予算案は修正を余儀なくされた。

求められる持続可能な医療制度

議論の核心は「誰がどの程度負担すべきか」という点にある。現役世代は保険料の高さに悲鳴を上げる一方、高齢者は医療費増に直結する改正に反発する。富裕層への負担増、医療機関の効率化、薬価制度の見直しなど、複合的な対応が求められている。

厚労省は秋までに制度見直しの方向性をまとめる方針だが、社会の信頼を得るためには「財源の透明性」と「公平な負担感」が不可欠だ。患者の安心を守りつつ、制度を持続可能にする解は容易ではないが、避けては通れない。

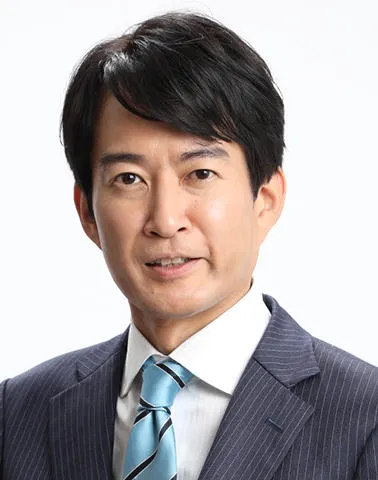

この投稿の福岡資麿の活動は、48点・活動偏差値51と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)