2025-07-30 コメント: 1件 ▼

生成AIによる偽児童ポルノに罰則、鳥取県が条例改正 過料最大10万円・氏名公表も

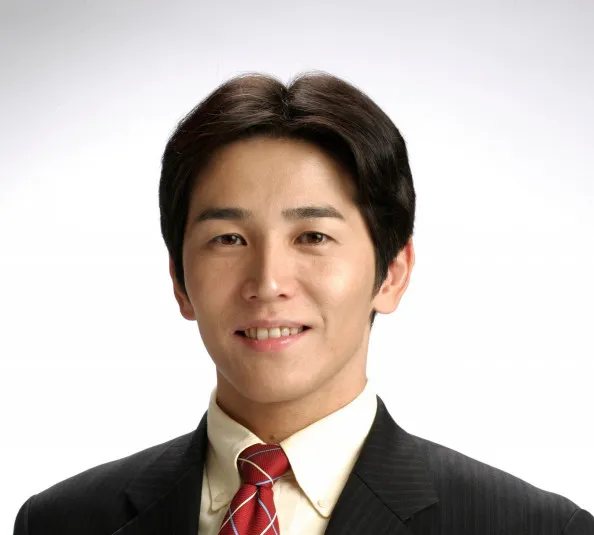

既に4月施行の条例では、生成AIを用いて青少年の容貌を加工した画像を児童ポルノとみなして規制対象としていたが、今回はさらに一歩踏み込んだ内容となっている。 平井伸治知事は会見で「この国の青少年健全育成のために大きな一歩になれば」と語ったが、それは同時に、今後の議論と検証によって本当に「健全育成」に資する制度として育てられるかにかかっている。

生成AI規制に踏み込んだ鳥取県の条例改正

鳥取県議会は6月30日、生成人工知能(AI)を悪用して作成された偽の児童ポルノに対する罰則を盛り込んだ青少年健全育成条例の改正案を全会一致で可決した。既に4月施行の条例では、生成AIを用いて青少年の容貌を加工した画像を児童ポルノとみなして規制対象としていたが、今回はさらに一歩踏み込んだ内容となっている。

新たに盛り込まれたのは、知事による削除命令権と、命令に従わなかった場合の罰則規定だ。違反者には5万円以下の過料が科されるほか、画像の削除命令に背いた場合には10万円以下の過料が科せられる。また、条例に基づき、違反者の氏名を公表できると定められており、一定の抑止効果も期待されている。

「悪用」の定義と懸念される運用の幅

生成AI技術は近年急速に進化しており、特に画像生成においては非常に現実的な人物画像が容易に作成できるようになっている。今回の条例改正は、こうした技術の悪用を防ぐための一手として注目されるが、同時にその定義や運用のあり方には慎重さも求められる。

「青少年の容貌の画像情報を加工して作成した電磁的記録」が規制対象とされているが、元画像の出典が不明な場合や、モデルが実在しない場合などの判断基準はあいまいだ。創作物であると主張された場合にどこまでが違反となるのか、今後の運用次第では表現の自由との兼ね合いが問題化する可能性もある。

「リアルな人間に見えるからと言って規制するのは危うい」

「創作と犯罪の線引きはどうするのか?」

「AIのせいで子どもが傷つくなら規制は必要」

「実在しない画像に罰則って憲法的にどうなの?」

「これは全国でも追随して欲しいレベルの対策」

県の担当者は「実在しない子どもでも、青少年の容貌を模した画像が拡散すれば、子どもたちに対する社会的な悪影響は避けられない」と述べ、条例の趣旨が予防と啓発にあることを強調している。とはいえ、行政による画像削除命令と氏名公表の規定は強い措置であり、その行使が適切かつ慎重に行われるかが問われる。

全国で初の試み、他県の動向にも影響か

鳥取県の今回の改正は、全国の都道府県でも初めての試みとなる。生成AIの活用と規制は、現在国会でも論点になっているテーマであり、国よりも一歩先に踏み込んだ形だ。今後、他の自治体でも同様の規制を検討する動きが広がる可能性がある。

ただし、技術の進化は条例の想定を上回るスピードで進行するため、法的枠組みの柔軟性も問われる。AIが生成した画像を児童ポルノと断定するためには、画像の使用目的や文脈、流通先など多くの要素を考慮しなければならない。また、過料や公表の判断も自治体に委ねられる点から、公平性の確保にも課題が残る。

平井伸治知事は会見で「この国の青少年健全育成のために大きな一歩になれば」と語ったが、それは同時に、今後の議論と検証によって本当に「健全育成」に資する制度として育てられるかにかかっている。

AI時代の新たな「有害情報」対策とは

近年、青少年のインターネット利用環境を巡る懸念は高まっており、特に生成AIの登場はその複雑さを一層深めている。ネット上に拡散される偽ポルノ画像や、AIチャットボットを悪用したやり取りなど、かつては想定されていなかった問題が現実となっている。

その一方で、「架空のキャラクター」や「創作を通じた表現の自由」といった観点からは、過度な規制に警戒感を示す声も根強い。技術を完全に規制するのではなく、教育や啓発と並行して法的枠組みを整備していく姿勢が求められている。

「技術は止められない。だからこそ人間の側が賢くならなきゃ」

「子どもを守るって言いながら、表現の自由が殺される時代」

「条例じゃ追いつかないスピードでAIは進化してる」

「せめて全国一律でガイドライン作ってくれ」

「県単位で頑張ってるのに、国は何してんの?」

AIによる創作が日常化する中、青少年を守るためのルール作りは社会全体の課題だ。鳥取県の取り組みは、その第一歩として評価されるべきだが、今後はより広い視野での議論と制度設計が求められる。