2025-09-18 コメント投稿する ▼

安野貴博の党首会見要旨:チームみらい「100日プラン」と党員制度の実装計画

同党は短期で成果を可視化するため、政治資金の透明化と国会審議のオープン化を初期ミッションに据えています。 会見では、政治プロセスを定期的に検証し更新する「運用としての政治」を掲げ、技術・組織・財務の三点から実装計画を示しました。 同党は政党交付金の使途を選挙広報一辺倒にせず、永田町エンジニアチーム(8人のコア)を常設化しました。

定例化する党首会見と100日プランの現在地

チームみらいは2025年9月18日に党首会見を開き、今後は概ね2週間ごとの定例化を目指すと説明しました。

国政政党となって52日目の区切りにあたり、参議院選挙で約束した「100日プラン」の進捗を中心に報告が行われました。

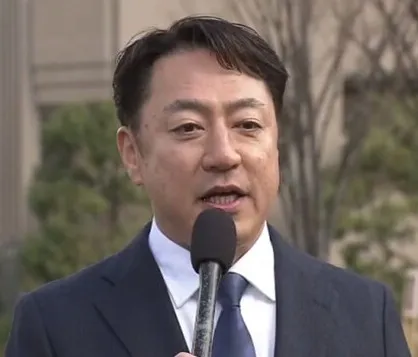

中心人物は安野貴博=参議院議員・チームみらい党首です。同党は短期で成果を可視化するため、政治資金の透明化と国会審議のオープン化を初期ミッションに据えています。

会見では、政治プロセスを定期的に検証し更新する「運用としての政治」を掲げ、技術・組織・財務の三点から実装計画を示しました。国会日程と衝突しない範囲で曜日・時間の固定化を検討し、有権者との情報非対称の縮小を狙うと強調しました。

「党首会見は約2週間ごとに継続します」

「100日プランの途中経過を随時開示します」

「政治資金は自党から先に見える化します」

「審議データは誰でも再利用できる形にします」

「参加のハードルを意図的に下げます」

永田町エンジニアチームと可視化プロダクト

同党は政党交付金の使途を選挙広報一辺倒にせず、永田町エンジニアチーム(8人のコア)を常設化しました。プロダクトは二系統です。

第一に政治資金の可視化基盤で、仕訳から入出金の紐づけ、支出の分類、更新のタイムスタンプまでを一気通貫で公開する「みらいまる見え政治資金」を準備しています。

第二に国会審議のオープン化で、審議日程・議事の要点・採決行動などをメタデータ化し、検索性と再利用性の高い形式で提供する設計です。

いずれも監査可能性を意識し、変更履歴の全件ログ、二重承認の支出フロー、バックアップの独立管理を明示しました。技術面ではオープンソースを原則としつつ、個人情報や機微情報の処理域は内製・権限分離で守ると述べました。ユーザーストーリーは市民、報道、研究者、他党、自治体を想定し、KPIは更新頻度、APIの呼び出し、二次利用件数、説明責任の達成度で評価します。小規模組織でも継続運用できるよう、稼働の可用性を高める体制(役割の冗長化、バス係数の引き上げ)を図るとしました。

党員制度の設計と資金ポリシー

党員制度は9月17日に始まり、「スターター」「レギュラー」「プレミアム」の3プランを用意しました。共通して党大会への参加権と議決関与を付与し、標準議題として前年度の活動報告、当年度計画、決算、予算案の承認を想定します。

サポーター制度は党費負担なしで併存し、運動参加の裾野を維持します。党費水準を相対的に高めに設定した理由は三つと整理しました。

第一に企業・団体献金や政治資金パーティーを行わない資金方針のため、安定収入が必要であること。

第二に永田町エンジニアチームという恒常コストを抱え、現状の月次収支が赤字であること。

第三に政策提案プロセスを党員に限定せず開いたままにするため、発言権を「買う」設計にしないことです。

党費の使途は公開プロダクト上で継続的に開示し、計画と実績の両面で整合を示すとしました。運用では、支出前の要件定義と支出後の実績検証をセットで公開するガバナンスを採用し、恣意的な編集を避けるためのリリース管理手順を併記する方針です。これにより資金面の説明責任と、政治ITの持続可能性を同時に担保すると述べました。

候補者公募と連携戦略の実装

候補者公募は通年で強化されます。「数ではなく適合」を前提に、価値観とビジョンの共有、政策の実装力、説明責任の遂行能力を重視します。政治経験の有無は必須とせず、政策立案、対話の設計、データ可視化、ドキュメント整備、現場オペレーションなど多様な職能を歓迎します。

選抜では課題提出や模擬タウンホールを活用し、国会で即戦力となるかを検証する方針です。他方、他党・自治体との連携では「ユーティリティ政党」を標榜し、コードに加えて要件定義、運用手順、監査様式まで同梱して移転可能な公共財として提供すると述べました。超党派の勉強会も準備中で、AIとデータ利活用を巡る標準化や倫理基準の議論を開く構えです。

連携の評価軸は中立性、再利用性、保守容易性、法令遵守であり、ライセンス条件と公開ポリシーを事前に明文化します。小規模でも「100日プラン」で宣言したマイルストーン(可視化ツールの公開、審議データの提供、勉強会の立ち上げ、党員制度の初期運用)を期限内に届けることが、信頼獲得の最短経路だと結論づけました。