2025-11-24 コメント: 2件 ▼

大宜味村導水管破裂で那覇市断水、58年前インフラ老朽化が招いた17市町村水道危機

2025年11月24日午前3時、沖縄県民の生活を支える水道インフラに深刻な問題が発生しました。 この事故により、那覇市を含む沖縄本島中南部の17市町村で広範囲にわたる断水が発生し、市民生活に重大な影響をもたらしています。 市民からは県企業局や那覇市の情報開示や危機管理体制に対する批判の声が相次いでいます。

那覇市民の生活を直撃する大規模断水

老朽化した水道インフラが引き起こした危機

2025年11月24日午前3時、沖縄県民の生活を支える水道インフラに深刻な問題が発生しました。大宜味村塩屋に埋設された1967年建設の導水管が破裂し、大規模な漏水が発生したのです。この事故により、那覇市を含む沖縄本島中南部の17市町村で広範囲にわたる断水が発生し、市民生活に重大な影響をもたらしています。

那覇市では午後6時から一部地域で断水が始まり、復旧の見通しは早くても25日以降となる見込みです。市民からは「なぜこんな急に水が止まるのか」との声が上がる一方、県企業局や那覇市役所の情報開示の遅さに対する批判も高まっています。

「午後からお風呂に入ろうとしたら水が出ない、急すぎる」

「ニュースで知ったけど、市役所からの連絡が全然なくて困る」

「スーパーの水がもう売り切れ、みんなパニックになってる」

「老朽化してたなら前もって教えてよ、準備できないじゃん」

「子どもがいるのにお風呂も洗濯もできない、いつまで続くの」

58年前のインフラが招いた大規模障害

今回破裂した導水管は1967年に建設されたもので、沖縄県企業局の宮城力局長は「おそらく老朽化が原因」と説明しています。この導水管は福地ダムや大保ダムから名護浄水場や西原浄水場への水を送る幹線にあたり、一本の管の破損が本島中南部の広範囲に影響を及ぼす構造的な脆弱性が露呈しました。

沖縄県の水道インフラは本土復帰以降に急速に整備されましたが、多くの施設が耐用年数を迎えつつあります。県企業局が管理する導水管の総延長約712キロメートルのうち、36.8%にあたる約262キロメートルが既に耐用年数を超えている状況です。今回の事故は、老朽化したインフラが抱えるリスクが現実のものとなった事例といえます。

市民生活への深刻な打撃

断水の影響は市民生活の あらゆる面に及んでいます。那覇市内のホテルでは修学旅行生への節水呼びかけが行われ、ゆいレール各駅ではトイレの使用停止措置が取られました。スーパーマーケットでは水のペットボトルが正午までに完売状態となり、市民の間に不安が広がっています。

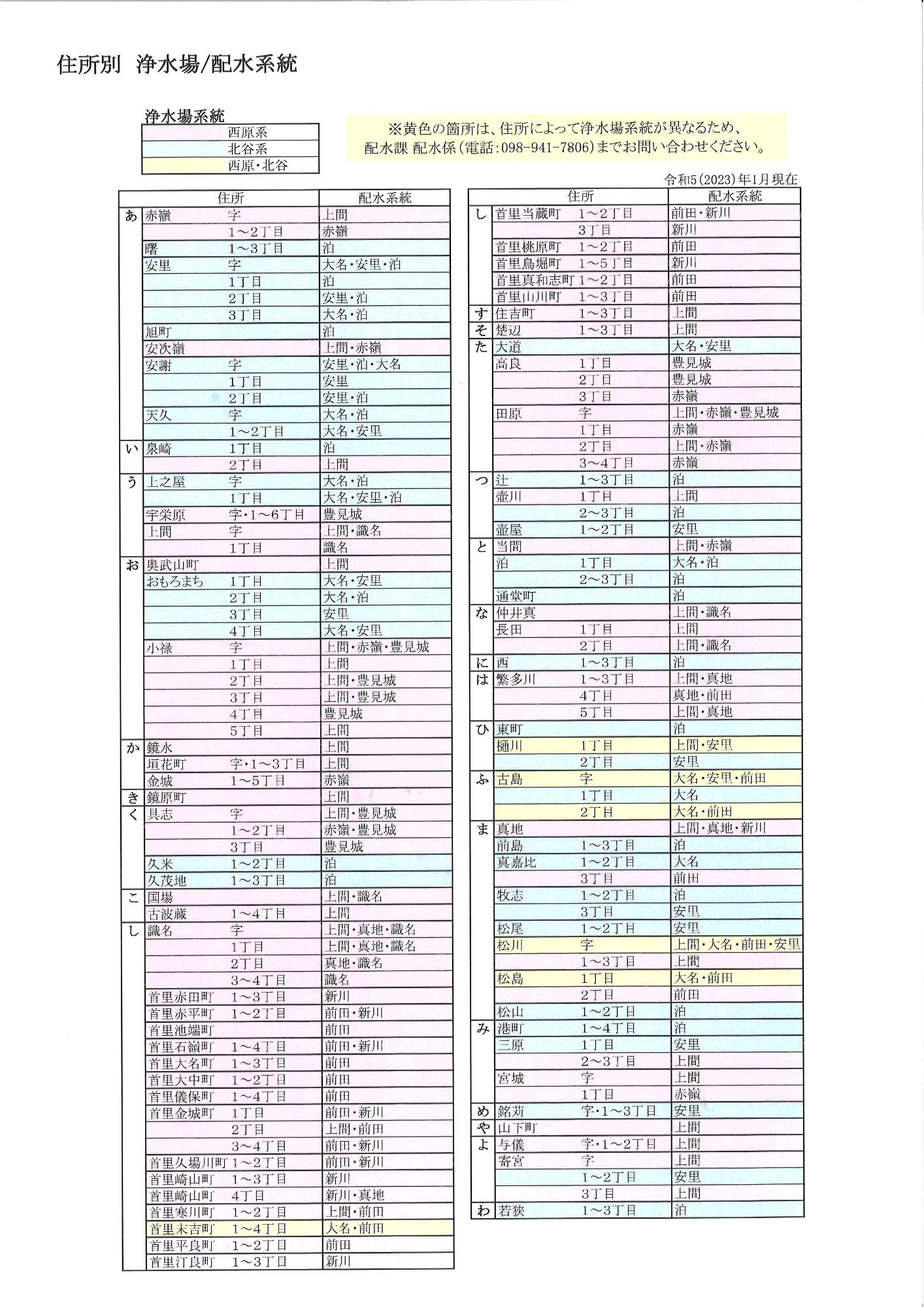

断水対象地域は糸満市、豊見城市、南城市、うるま市、八重瀬町、南風原町、与那原町、西原町、嘉手納町、読谷村、金武町の11市町村で全域、那覇市、浦添市、中城村、北中城村、沖縄市、恩納村の6市村で一部地域となっています。那覇市では石川浄水場や西原浄水場から供給を受ける地域が対象となる一方、北谷浄水場系統の国際通りやおもろまち地区は影響を免れています。

行政対応への批判の声

市民からは県企業局や那覇市の情報開示や危機管理体制に対する批判の声が相次いでいます。午前3時に漏水が確認されたにもかかわらず、正式な発表は午前11時過ぎの県庁での緊急記者会見まで待たされました。この間、市民は報道を通じて断水の可能性を知ることとなり、行政からの直接的な情報提供の遅れが指摘されています。

那覇市の断水情報ホームページも「緊急工事などは掲載が間に合わないことがあります」との記載があり、危機的状況における情報伝達システムの不備が浮き彫りになりました。水は生活に直結する最も基本的なインフラであり、断水のような緊急事態では迅速で正確な情報提供が不可欠です。

根本的な課題への取り組みが急務

今回の事故は単なる設備の老朽化問題を超えて、沖縄県の水道インフラ全体が抱える構造的課題を明らかにしました。高度経済成長期に整備されたインフラの一斉更新時期を迎える中で、限られた予算と技術者不足という制約の下で、どのように安全で安定した水の供給を維持するかが問われています。

県企業局は現在、別の導水管への代替ルート構築を進めていますが、根本的な解決には老朽化した導水管の計画的な更新と、災害や事故に対する冗長性を持ったシステムの構築が必要です。また、危機管理における情報伝達システムの改善も急務といえるでしょう。

水は市民生活の根幹を支える重要なインフラです。今回の断水を契機に、沖縄県と関係自治体には透明性のある情報開示と、将来を見据えた持続可能な水道システムの構築に向けた真摯な取り組みが求められています。市民の信頼回復のためにも、迅速で誠実な対応が不可欠です。

この投稿の知念覚の活動は、1点・活動偏差値42と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)