2025-09-10 コメント: 1件 ▼

茂木敏充氏「保険料引き下げ」明言 社会保障の効率化と応能負担をどう両立させるか

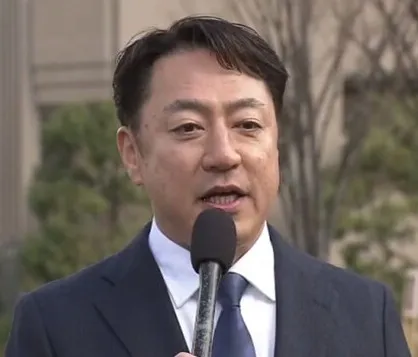

自民党の茂木敏充前幹事長が会見で、社会保障制度の効率化を徹底検証し、その成果を保険料の引き下げにつなげる考えを示した。 応能負担を基本とする場合でも、賃金水準や雇用形態の違い、世帯構成、地域差などにより実際の負担感は大きく異なるため、負担配分の設計には丁寧な影響評価が求められる。

茂木敏充氏が「保険料引き下げ」を明言

自民党の茂木敏充前幹事長が会見で、社会保障制度の効率化を徹底検証し、その成果を保険料の引き下げにつなげる考えを示した。あわせて、負担のあり方については応能負担を基本に据えると強調した。現下の物価高や賃上げの動向、そして石破茂内閣の下で進む社会保障の持続可能性議論の最中にあって、家計・企業・地方財政のいずれにも直結するテーマが前面に浮上した格好だ。国民皆保険を維持しつつ負担の公平と制度の安定をどう両立させるか、与党・自由民主党(自民党)内での政策調整の行方が注視される。

「本当に保険料が下がるなら家計は助かる、ただし給付水準は落としてほしくない」

「応能負担は理解できるが、中間層の負担が重くなる設計は避けてほしい」

応能負担の位置づけと制度の基本

茂木氏が挙げた「応能負担」は、能力に応じて負担する原則を意味し、社会保険料においては主に賃金や収入に連動した拠出構造を指す。日本の社会保障は、公的医療保険や年金、介護保険などの拠出と税財源の組み合わせで成立しており、保険料は被用者、事業主、年金受給者や自営業者など多様な主体が負担する。応益負担(受益に応じた負担)と応能負担のバランスは、制度の公平性と再分配機能に関わる中核論点だ。応能負担を基本とする場合でも、賃金水準や雇用形態の違い、世帯構成、地域差などにより実際の負担感は大きく異なるため、負担配分の設計には丁寧な影響評価が求められる。

また、応能負担の強化は、所得捕捉の正確性や保険料徴収の効率性と不可分だ。徴収漏れや不均衡を是正するためには、雇用形態の多様化、フリーランスの増加、複数就業の広がりといった現実に即した制度・運用を整える必要がある。過度な負担集中が生じれば就業インセンティブや賃上げ行動に影響し得るため、応能原則の趣旨を損なわない範囲での負担上限、弾力的な料率設計も検討の土台となる。

効率化の具体論—重複排除、デジタル化、適正化の三層

「効率化を徹底的に検証」との発言が意味する範囲は広い。第一に、給付・請求・審査の各プロセスで生じる重複や手戻りの排除が挙げられる。例えば、受診・給付資格の確認や明細処理の標準化、オンライン化の浸透は、事務コストと処理時間の双方を圧縮する効果が期待される。第二に、データ連携の強化だ。保険者間、自治体間、医療・介護の横断でデータを適切に用いることで、過誤受給や不正請求の抑止、必要な人に必要な給付が届く精度の向上が見込める。第三に、医療費や介護費の適正化である。予防・健康増進、地域包括ケアの充実、後発医薬品の適切使用、治療・介護の切れ目ない連携などは、給付の質を保ちながら費用伸びの抑制に資する。

効率化は単なる支出削減ではなく、同じ資源でより良い結果をもたらす「付加価値の向上」を伴ってこそ制度の信頼につながる。一方で、現場の手続き負担が増えたり、利用者のアクセスが損なわれたりすれば目的と逆行する。効率化の検証は、費用対効果と利用者・担い手双方の体験の両面から進める必要がある。

「効率化の名の下に現場の入力作業だけ増えるのは避けてほしい」

「不正請求の厳格化は賛成、ただ真面目な医療機関に追加の負担が偏らない仕組みが要る」

家計・企業・地方財政への影響と今後の焦点

保険料の動向は、実質可処分所得に直結する。賃上げが広がっても、社会保険料負担が増えれば手取りの改善は鈍る。引き下げが実現すれば、家計の消費余力を押し上げ、物価高局面での下支えに働く可能性がある。同時に、事業主負担の軽減は、中小企業の人件費や投資余力に影響する。保険料水準の見直しは、賃上げの持続性や雇用維持の観点からも効果測定が求められる。

地方財政の観点では、国民健康保険を担う自治体の財政運営に波及する。財政調整や公費負担の在り方、保険者間の支援スキームは、地域差や高齢化率の違いを踏まえた精緻な設計が不可欠だ。負担軽減を進める場合でも、保険制度の安定運営に必要な財源措置との両立が前提となる。短期的な給付金ではなく、制度本体の持続可能性を高める構造的な手当てが中心となるべきだ、との意見も根強い。

「家計の実感としては手取りが増えるかどうか、それだけが重要」

「地方の国保の負担感は地域で違う、全国一律の議論だけでは現場とずれる」

このテーマは税制とも隣接する。もっとも、今回は「社会保障制度の効率化」の成果を「保険料の引き下げ」へとつなぐ方針が軸であり、税財源の配分変更や一時的な給付金の配布ではない点が特徴だ。負担の公平、制度の持続可能性、成長と分配の好循環という複数の政策目標を並立させるうえで、政策パッケージの整合性と実務の実行可能性が問われる。今後示される具体案では、

①どの業務・給付の効率化で

②どれほどの恒常的な費用縮減を見込み

③それをどの保険料項目の見直しに充てるのか

の三点が焦点になる。

社会保障改革と保険料引き下げの実現可能性と論点

茂木氏の発言は、負担軽減を正面から掲げる一方で、応能負担の原則を再確認した点に特徴がある。所得や雇用の実態に合わせた負担配分を保ちつつ、制度のむだや不均衡を削る努力が前提となる。効率化は掛け声だけでは成果につながらない。具体的なKPI、工程表、検証プロセスを伴って初めて、保険料水準という成果指標に反映できる。国民にとって重要なのは、抽象的なスローガンではなく、手取りとサービスの質という「生活の実感」だ。自由民主党(自民党)は、石破茂内閣の下で、家計・企業・地域の三つの視点から説得力ある根拠を示すことが求められる。丁寧な制度設計と現場への支援、そして情報公開による説明責任が、合意形成の土台になる。

この投稿の茂木敏充の活動は、100点・活動偏差値61と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)