2025-11-26 コメント投稿する ▼

国保保険料軽減「高校生年代まで」拡大へ、子育て世帯に朗報

厚生労働省が国民健康保険の保険料軽減措置を高校生年代まで拡大する方針を固めたことが明らかになりました。 厚生労働省は、自営業者らが加入する国民健康保険の保険料について、現在未就学児を対象に実施している軽減措置を「高校生年代まで」に拡大する方向で検討に入りました。

子育て支援の新たな一手

厚生労働省は、自営業者らが加入する国民健康保険の保険料について、現在未就学児を対象に実施している軽減措置を「高校生年代まで」に拡大する方向で検討に入りました。この措置により、子育て世帯の保険料負担を軽減し、少子化対策の一環として位置づけられています。

現在の制度では、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、未就学児の均等割保険料を軽減する制度が2022年4月から開始されており、未就学児に係る均等割保険料について、その5割が公費により軽減されています。

今回の拡大案は、27日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会に提示される予定です。同省は来年の通常国会で関連法案を提出し、早ければ2027年4月の実施を目指しています。

「高校生まで軽減されるのは助かります」

「自営業の家計負担が少しでも軽くなれば」

「子育て支援として良い政策だと思う」

「公費負担が増えるのは心配です」

「もっと早く実施してほしかった」

対象者拡大で大幅な負担軽減

厚生労働省の調査によると、2023年9月末時点の国民健康保険加入者は、6歳以下が約50万人、7~18歳が約130万人となっています。同省は所得にかかわらず、高校生年代までに拡大したい考えで、100万人超が新たに対象となる見通しです。

国民健康保険の保険料は、世帯の加入者数に応じて課される「均等割」や、加入者の所得に応じて支払う「所得割」などを組み合わせて決まります。子どもの数が多いほど世帯ごとの均等割の負担が重くなるため、2022年4月から未就学児に関する均等割の負担額の半分を公費で賄う制度を始めていました。

現在の軽減措置では、国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者)に係る保険料について均等割額が5割減額されており、すでに減額が適用されている未就学児には本減額が上乗せされています。

財源確保と実施効果

対象を高校生年代まで拡大すれば、減額措置に必要となる国・地方の公費は今年度の約80億円から250億円前後に増えると見込まれています。これは約170億円の追加財源が必要となることを意味します。

保険料は自治体によって異なり、国は低所得世帯への減額措置も講じています。低所得ではない子育て世帯の場合、今年度の水準でみると、子ども1人あたりの保険料負担は、さいたま市なら年約2万6000円、鳥取市なら年約1万5000円が減る計算となります。

この軽減効果は家計に与える影響が大きく、特に子どもの多い世帯ほど恩恵を受けることになります。均等割額が3万円、国保の加入者が3人なら9万円になり、未就学児1人あたりの均等割は現在2万円に軽減されていますが、高校生年代まで拡大されれば、より多くの子どもがこの恩恵を受けられます。

制度の背景と課題

国民健康保険は会社員が加入する健康保険と異なり、扶養という概念がないため、子どもも一人ひとりが被保険者となり保険料が発生します。子どもでも1人あたり年間約4万円~8万円かかる場合が多く、親族を扶養に入れるシステムがないため、子どもでも保険料がかかります。

この仕組みが子育て世帯の経済的負担となっており、少子化対策としても問題視されていました。今回の軽減措置拡大は、こうした課題に対する政府の具体的な対応策となります。

現在の軽減措置では、世帯の国保加入者数と加入者の所得金額により設定された基準に基づき、均等割額と平等割額の合計金額が7割・5割・2割軽減される仕組みがあり、これに加えて未就学児の追加軽減が適用されています。

高校生年代までの拡大が実現すれば、子育て世帯の経済負担が大幅に軽減される一方、公費負担の増加により財政への影響も懸念されています。2027年4月の実施を目指すとされており、今後の国会審議や予算確保の動向が注目されます。

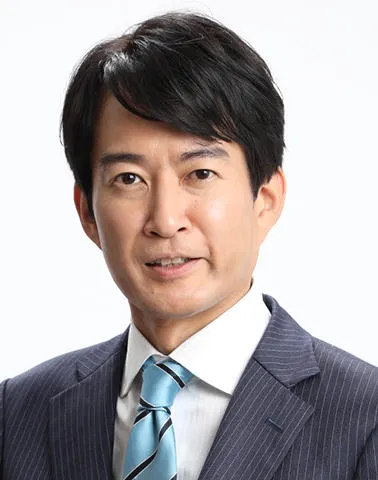

この投稿の上野賢一郎の活動は、54点・活動偏差値52と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。